Appelée "Belle danse" aux XVIe et XVIIe siècles, elle a été rebaptisée "baroque" seulement dans les années soixante. Louis XIV (1638-1715), très bon danseur, a développé sa professionnalisation en créant une académie de danse royale et en souhaitant qu'elle soit théorisée et perfectionnée par son maître de ballet Beauchamp (1631-1705), avec l'émergence d'un système d'écriture, appelé "chorégraphie" (1), inventé par Feuillet (1660-1710), ce qui la popularisa en Europe. Le mot a eu une heureuse destinée.

La belle danse était aussi utilisée pour les convenances sociales ou comme instrument politique par Louis XIV. Elle affirme les valeurs de mesure et d'harmonie propres au classicisme avec "symétrie des parcours et des figures, propreté de l'exécution, méthode et clarté de l'enseignement mais aussi de l'exposition du sujet dans le spectacle, le tout régi par les notions d'ordre et d'équilibre"(2).

Forte de ces éléments, Béatrice Massin, spécialiste du genre, chorégraphie la gravitation dans son rapport au corps qui fait de celui-ci un être lourd ou léger quand celle-ci est un fardeau ou une compagne bienveillante. Quelle que soit sa relation au sol et à l'air, il peut ainsi devenir gracieux par l'élégance du mouvement.

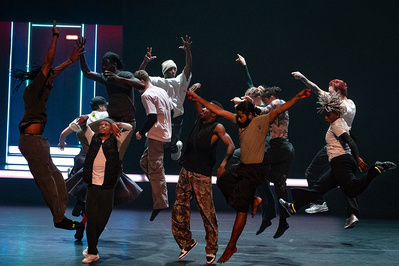

Au gré de déplacements où la force gravitationnelle est soulignée, les danseurs, telles des ombres corporelles massives, sont accompagnés d'une musique du compositeur autrichien György Ligeti (1923-2006) et d'extraits de la "Messe en si mineur" (1724-1749) de Jean Sébastien Bach (1685-1750).

La belle danse était aussi utilisée pour les convenances sociales ou comme instrument politique par Louis XIV. Elle affirme les valeurs de mesure et d'harmonie propres au classicisme avec "symétrie des parcours et des figures, propreté de l'exécution, méthode et clarté de l'enseignement mais aussi de l'exposition du sujet dans le spectacle, le tout régi par les notions d'ordre et d'équilibre"(2).

Forte de ces éléments, Béatrice Massin, spécialiste du genre, chorégraphie la gravitation dans son rapport au corps qui fait de celui-ci un être lourd ou léger quand celle-ci est un fardeau ou une compagne bienveillante. Quelle que soit sa relation au sol et à l'air, il peut ainsi devenir gracieux par l'élégance du mouvement.

Au gré de déplacements où la force gravitationnelle est soulignée, les danseurs, telles des ombres corporelles massives, sont accompagnés d'une musique du compositeur autrichien György Ligeti (1923-2006) et d'extraits de la "Messe en si mineur" (1724-1749) de Jean Sébastien Bach (1685-1750).

Ils sont au ralenti, puis s'élancent, avec des petits pas légèrement en biais où, sur un temps fort musical, le pied droit est chassé par une impulsion du pied gauche. Ces derniers sont suivis d'un lancer vertical des bras se finissant par des poignets recourbés. Les bustes restent très élégants, droits mais avec toujours une virgule corporelle qui les fait pencher.

Sur scène, côté jardin, deux longs bois noirs posés en croix représentent une immobilité sur laquelle les danseurs sont assis, debout, ou effectuent des mouvements au ralenti dans lesquels ils étendent leurs membres, s'accrochent les uns aux autres, se retiennent, s'attirent, se repoussent. Une gestuelle superbe de grâce et d'élégance se dessine où la beauté des corps semble sculptée par un Temps qui glisse sur eux.

Puis, dans une procession d'enterrement, les bois sont portés à tour de bras, mimant ainsi la mise à mort de la gravité, de sa masse inerte, suivie par des danses animées, vivantes où les mouvements deviennent rapides et vifs.

Deux danseuses, côté cour, se mesurent corporellement, l'une contre l'autre, autour d'empoignades. Côté jardin, pour rééquilibrer l'espace scénique, une ronde s'effectue dans une gestuelle nourrie uniquement de déplacements.

Ainsi, le corps se libère peu à peu. Au démarrage, il était massif, porté par sa gravité, lourd dans ses trajets. Puis, au ralenti, les mouvements se décomposent, deviennent très longilignes, épousant l'espace. Rien n'est cassé, brisé. Tout est souplesse et élégance. La gestuelle se libère d'un poids rendant ceux-ci légers, comme portés par l'air quand le sol, au travers de la scène, essayait de les attirer à lui.

Sur scène, côté jardin, deux longs bois noirs posés en croix représentent une immobilité sur laquelle les danseurs sont assis, debout, ou effectuent des mouvements au ralenti dans lesquels ils étendent leurs membres, s'accrochent les uns aux autres, se retiennent, s'attirent, se repoussent. Une gestuelle superbe de grâce et d'élégance se dessine où la beauté des corps semble sculptée par un Temps qui glisse sur eux.

Puis, dans une procession d'enterrement, les bois sont portés à tour de bras, mimant ainsi la mise à mort de la gravité, de sa masse inerte, suivie par des danses animées, vivantes où les mouvements deviennent rapides et vifs.

Deux danseuses, côté cour, se mesurent corporellement, l'une contre l'autre, autour d'empoignades. Côté jardin, pour rééquilibrer l'espace scénique, une ronde s'effectue dans une gestuelle nourrie uniquement de déplacements.

Ainsi, le corps se libère peu à peu. Au démarrage, il était massif, porté par sa gravité, lourd dans ses trajets. Puis, au ralenti, les mouvements se décomposent, deviennent très longilignes, épousant l'espace. Rien n'est cassé, brisé. Tout est souplesse et élégance. La gestuelle se libère d'un poids rendant ceux-ci légers, comme portés par l'air quand le sol, au travers de la scène, essayait de les attirer à lui.

C'est le combat d'une masse corporelle qui veut s'échapper de son état gravitationnel. Le mouvement ne devient pas pour autant aérien. Il reste lié au sol avec une gestuelle se nourrissant de l'autre sur lequel il s'appuie pour y trouver sa légèreté quand auparavant il ne trouvait sa force, tel Antée, qu'au sol.

Ainsi, ce corps qui était fait d'inertie, de "lourdeur", d'une présence scénique amassée devient au fil du spectacle, plus léger, plus rapide. Il passe ainsi par les trois états, solide, gazeux et liquide. Solide par les déplacements massifs ; gazeux quand ceux-ci deviennent vifs ; liquide, quand il est au ralenti, où les danseurs, par leurs membres, se lient, s'étirent et s'allongent en s'épousant.

Tout est grâce dans les courses, les ralentis et les repos. Béatrice Massin met à nu le corps dans différents environnements avec ses forces et ses élans, ses contraintes et ses obligations. Par ce biais, elle interroge la société dans son rapport à l'individu, citoyen ou laissé-pour-compte ballotté par les crises, protéiformes, dans lesquelles il se cherche une identité sociale soutenue par l'espoir qu'il peut y mettre.

(1) "Chorégraphie ou l'Art de décrire la danse, par caractères, figures et signes démonstratifs" (1700), de Raoul-Auger Feuillet.

(2) Extrait tiré de l'article "La belle danse ou le classicisme français au sein de l'univers baroque" (2001), d'Eugénia Roucher.

Ainsi, ce corps qui était fait d'inertie, de "lourdeur", d'une présence scénique amassée devient au fil du spectacle, plus léger, plus rapide. Il passe ainsi par les trois états, solide, gazeux et liquide. Solide par les déplacements massifs ; gazeux quand ceux-ci deviennent vifs ; liquide, quand il est au ralenti, où les danseurs, par leurs membres, se lient, s'étirent et s'allongent en s'épousant.

Tout est grâce dans les courses, les ralentis et les repos. Béatrice Massin met à nu le corps dans différents environnements avec ses forces et ses élans, ses contraintes et ses obligations. Par ce biais, elle interroge la société dans son rapport à l'individu, citoyen ou laissé-pour-compte ballotté par les crises, protéiformes, dans lesquelles il se cherche une identité sociale soutenue par l'espoir qu'il peut y mettre.

(1) "Chorégraphie ou l'Art de décrire la danse, par caractères, figures et signes démonstratifs" (1700), de Raoul-Auger Feuillet.

(2) Extrait tiré de l'article "La belle danse ou le classicisme français au sein de l'univers baroque" (2001), d'Eugénia Roucher.

"Mass B"

Conception et chorégraphie : Béatrice Massin.

Scénographie : Frédéric Casanova.

Avec : Lauren Bolze, Lou Cantor, Benjamin Dur, Rémi Gérard, Philippe Lebhar, Marie Orts, Édouard Pelleray, Bérangère Roussel, Chloé Zamboni, Thalia Zilitotis.

Lumières : Caty Olive.

Son : Emmanuel Nappey.

Costumes : Clémentine Monsaingeon.

Assistante à la chorégraphie : Nikola Krizkova.

Compagnie Fêtes Galantes.

Durée : 1 h.

Du 9 au 18 mars 2016.

Mardi, mercredi et vendredi à 20 h 30, jeudi à 19 h 30.

Théâtre National de Chaillot, Salle Jean Vilar, Paris 16e, 01 53 65 30 00.

>> theatre-chaillot.fr

Scénographie : Frédéric Casanova.

Avec : Lauren Bolze, Lou Cantor, Benjamin Dur, Rémi Gérard, Philippe Lebhar, Marie Orts, Édouard Pelleray, Bérangère Roussel, Chloé Zamboni, Thalia Zilitotis.

Lumières : Caty Olive.

Son : Emmanuel Nappey.

Costumes : Clémentine Monsaingeon.

Assistante à la chorégraphie : Nikola Krizkova.

Compagnie Fêtes Galantes.

Durée : 1 h.

Du 9 au 18 mars 2016.

Mardi, mercredi et vendredi à 20 h 30, jeudi à 19 h 30.

Théâtre National de Chaillot, Salle Jean Vilar, Paris 16e, 01 53 65 30 00.

>> theatre-chaillot.fr