Invité à Paris par la reine Marie-Antoinette depuis 1773, Christoph Willibald Gluck décide de donner une suite à son "Iphigénie en Aulide" (1772) en 1779. Cette "Iphigénie en Tauride" marque l'aboutissement de sa réforme de l'opera seria : vérité des sentiments et des caractères, fin des conventions à la mode et artifices du chant, choix d'une action dramatique intense et ramassée, rôle primordial de l'orchestre traduisant musicalement les passions et conflits.

Paul Dukas notera plus tard à son sujet qu'il est bien le premier compositeur ayant "vécu le drame comme un tout organique." (1). D'une pièce écrite par Guymond de la Touche, (qui n'a pas survécu pour la postérité à son inspirateur, Euripide), le compositeur allemand impose à son librettiste Guillard sa vision, inventant une nouvelle alliance entre texte et musique. Un gros succès in fine, qui enterre son (faux) rival Piccini - dans la fameuse querelle.

Pour sa première mise en scène à l'opéra en 2006, à l'invitation de Gerard Mortier, Krzysztof Warlikowski frappa fort et le scandale fut à la hauteur (sans doute) des espoirs du rénovateur de la scène internationale. Son "Iphigénie" au milieu des carreaux froids d'une salle de bains de maison de retraite, au design regietheater années soixante, n'épargnait rien ni personne (2), et surtout pas le public âgé (en partie) et privilégié de l'Opéra Garnier. Ne lui tendait-il pas un miroir corrosif et peu amène ? Pourtant l'émotion était bien là, au-delà de cette nouvelle bataille d'Hernani, comme la profondeur de sa relecture.

Paul Dukas notera plus tard à son sujet qu'il est bien le premier compositeur ayant "vécu le drame comme un tout organique." (1). D'une pièce écrite par Guymond de la Touche, (qui n'a pas survécu pour la postérité à son inspirateur, Euripide), le compositeur allemand impose à son librettiste Guillard sa vision, inventant une nouvelle alliance entre texte et musique. Un gros succès in fine, qui enterre son (faux) rival Piccini - dans la fameuse querelle.

Pour sa première mise en scène à l'opéra en 2006, à l'invitation de Gerard Mortier, Krzysztof Warlikowski frappa fort et le scandale fut à la hauteur (sans doute) des espoirs du rénovateur de la scène internationale. Son "Iphigénie" au milieu des carreaux froids d'une salle de bains de maison de retraite, au design regietheater années soixante, n'épargnait rien ni personne (2), et surtout pas le public âgé (en partie) et privilégié de l'Opéra Garnier. Ne lui tendait-il pas un miroir corrosif et peu amène ? Pourtant l'émotion était bien là, au-delà de cette nouvelle bataille d'Hernani, comme la profondeur de sa relecture.

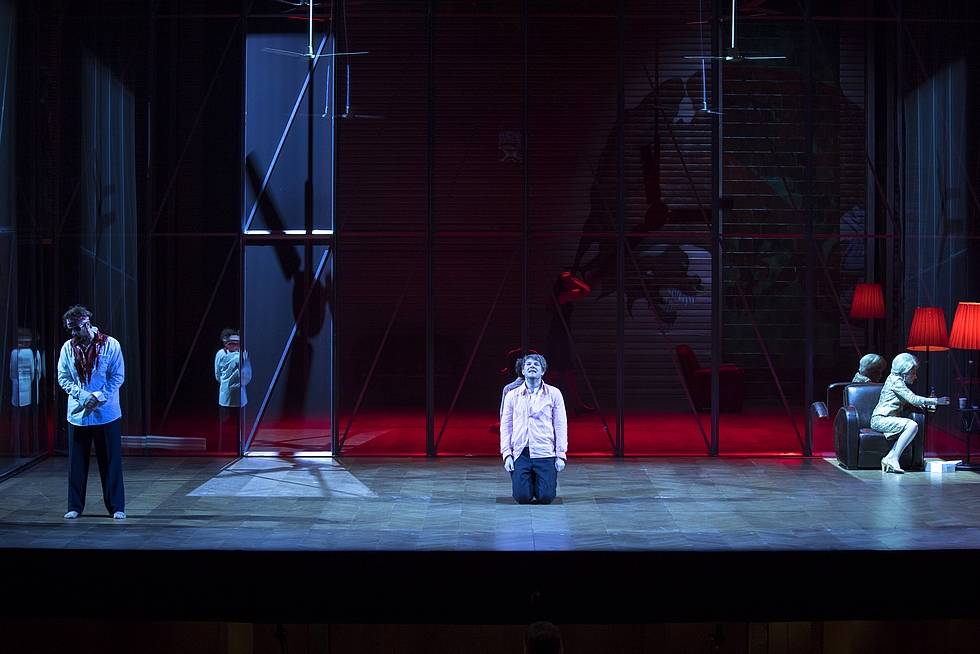

C'est ce qui frappe surtout, aujourd'hui : l'intelligence de cette vision radicale d'un opéra aimable et charmant, lyrique et efficace - pour cette troisième reprise de la production. Plus de déambulateurs, cette fois, mais toujours des personnages doubles voire triples, saisis à différents âges et dans différentes strates temporelles, prisonniers d'un interminable et tragique ressassement du passé dans le désert glacé du présent. Ne sont-ils pas des Atrides ?

Iphigénie est un de ces enfants inconsolables chers au metteur en scène, éternels otages de leur corps vieilli et d'une famille de spectres. Vieillie, certes, mais toujours vivante, jusqu'à la crise finale, quand tout est à nouveau accompli.

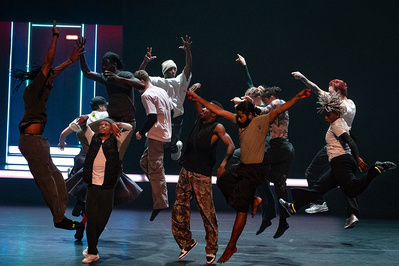

Les fantômes hantent donc celle qui erre dans la salle des pas perdus de son existence. Warlikowski organise un cauchemar qui désoriente avec intelligence le spectateur. Les changements de costumes, les échanges de rôles entre acteurs, danseurs et chanteurs, les fragmentations de la scène (avec panneaux et miroirs mobiles), la vidéo, tout concourt à mettre en évidence la puissance hallucinatoire et cauchemardesque potentiellement inscrite dans l'œuvre - dont le livret abonde en songes, visions terribles et délires funestes.

Iphigénie est un de ces enfants inconsolables chers au metteur en scène, éternels otages de leur corps vieilli et d'une famille de spectres. Vieillie, certes, mais toujours vivante, jusqu'à la crise finale, quand tout est à nouveau accompli.

Les fantômes hantent donc celle qui erre dans la salle des pas perdus de son existence. Warlikowski organise un cauchemar qui désoriente avec intelligence le spectateur. Les changements de costumes, les échanges de rôles entre acteurs, danseurs et chanteurs, les fragmentations de la scène (avec panneaux et miroirs mobiles), la vidéo, tout concourt à mettre en évidence la puissance hallucinatoire et cauchemardesque potentiellement inscrite dans l'œuvre - dont le livret abonde en songes, visions terribles et délires funestes.

On évoque David Lynch pour cette production, pourtant elle semble témoigner de l'influence du dernier Ingmar Bergman sur le travail de Warlikowski (déjà visible dans "Le Château de Barbe-Bleue" en 2015). Des derniers films du cinéaste suédois, on retrouve ici le thème de l'enfance, ses traumas fondateurs et sa capacité à les transcender dans la croyance au geste créateur. Iphigénie, l'éternelle enfant née pour le sacrifice et sœur d'un parricide (Oreste), n'est-elle pas elle aussi devenue la metteure en scène de son passé ? Un passé exhumé et rejoué ad aeternam devant les autres pensionnaires de la maison de retraite.

Cette "Iphigénie en Tauride" là, au-delà de sa noirceur, se révèle un très beau spectacle, qui bouscule avec brio les vanités. La danse sauvage des Scythes n'est plus que la gesticulation extravagante d'une vieille dame, perdue dans un espace soumis à la relativité du temps (3). L'ambiguïté des relations entre Oreste et Pylade est fortement mise en lumière.

Tous les personnages secondaires (et le chœur) sont dans la fosse, puisque c'est de rémanence des images mentales dont on nous parle, de la persistance rétinienne des scènes fondatrices de la psyché, de fait universelles dans ce dispositif spéculaire. Un tel opéra, aussi beau soit-il, nous passionnerait-il sans cela ?

Cette "Iphigénie en Tauride" là, au-delà de sa noirceur, se révèle un très beau spectacle, qui bouscule avec brio les vanités. La danse sauvage des Scythes n'est plus que la gesticulation extravagante d'une vieille dame, perdue dans un espace soumis à la relativité du temps (3). L'ambiguïté des relations entre Oreste et Pylade est fortement mise en lumière.

Tous les personnages secondaires (et le chœur) sont dans la fosse, puisque c'est de rémanence des images mentales dont on nous parle, de la persistance rétinienne des scènes fondatrices de la psyché, de fait universelles dans ce dispositif spéculaire. Un tel opéra, aussi beau soit-il, nous passionnerait-il sans cela ?

Étienne Dupuis (Oreste) et Stanislas de Barbeyrac (Pylade) dominent superbement la distribution, en un précieux alliage de deux voix idéales : timbres, couleurs, phrasé. L'Iphigénie de Véronique Gens est émouvante, malgré un vibrato plutôt envahissant. Le regretté Franck Ferrari (le Thoas d'origine) n'est pas ici remplacé (le français de Thomas Johannes Mayer se révélant approximatif).

Si la direction de Bertrand de Billy rend justice à la tendresse de la partition (à défaut d'une vraie intensité parfois), les solistes de l'Académie, Adriana Gonzalez, Emanuela Pascu et Tomasz Kumiega, parfaits, enrichissent de leur talent indéniable cette inoubliable production.

(1) "Écrits sur la musique" Paul Dukas, SEFI 1948.

(2) Le metteur en scène déclarait, il y a peu sur France Culture ("La Grande Table"), qu'il n'était pas là "pour épargner qui que ce soit" (À propos de "Les Français", pièce présentée au Théâtre de l'Odéon).

(3) Le personnage de Pylade exhibe d'ailleurs le portrait d'Einstein sur le dos de sa veste.

Spectacle vu le 4 décembre 2016.

Si la direction de Bertrand de Billy rend justice à la tendresse de la partition (à défaut d'une vraie intensité parfois), les solistes de l'Académie, Adriana Gonzalez, Emanuela Pascu et Tomasz Kumiega, parfaits, enrichissent de leur talent indéniable cette inoubliable production.

(1) "Écrits sur la musique" Paul Dukas, SEFI 1948.

(2) Le metteur en scène déclarait, il y a peu sur France Culture ("La Grande Table"), qu'il n'était pas là "pour épargner qui que ce soit" (À propos de "Les Français", pièce présentée au Théâtre de l'Odéon).

(3) Le personnage de Pylade exhibe d'ailleurs le portrait d'Einstein sur le dos de sa veste.

Spectacle vu le 4 décembre 2016.

6 représentations

Du 2 au 25 décembre 2016 à 19 h 30 (sauf 15/12 à 20 h 30).

9, 12, 15, 19, 22 et 25 décembre.

Opéra national de Paris.

Palais Garnier, Place de l'Opéra Paris 9e.

Tel : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"Iphigénie en Tauride" (1779).

Tragédie lyrique en quatre actes.

Musique de C.W. Gluck (1714-1787).

Livret de Nicolas-François Guillard.

En français surtitré en français et en anglais.

Durée : 2 h 20 avec entracte.

Du 2 au 25 décembre 2016 à 19 h 30 (sauf 15/12 à 20 h 30).

9, 12, 15, 19, 22 et 25 décembre.

Opéra national de Paris.

Palais Garnier, Place de l'Opéra Paris 9e.

Tel : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"Iphigénie en Tauride" (1779).

Tragédie lyrique en quatre actes.

Musique de C.W. Gluck (1714-1787).

Livret de Nicolas-François Guillard.

En français surtitré en français et en anglais.

Durée : 2 h 20 avec entracte.

Bertrand de Billy, direction musicale.

Krzysztof Warlikowski, mise en scène.

Malgorzata Szczesniak, décors, costumes.

Felice Ross, lumières.

Denis Guéguin, vidéo.

Claude Bardouil, chorégraphie.

Miron Hakenbeck, dramaturgie.

Véronique Gens, Iphigénie.

Étienne Dupuis, Oreste.

Stanislas de Barbeyrac, Pylade.

Thomas Johannes Mayer, Thoas.

Adriana Gonzales, Diane, Première Prêtresse.

Emanuela Pascu, Deuxième Prêtresse, Une Femme grecque.

Tomasz Kumiega, Un Scythe, Un Ministre.

Renate Jett, Iphigénie (rôle non chanté).

Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Paris.

Alessandro di Stefano, chef des Chœurs.

Krzysztof Warlikowski, mise en scène.

Malgorzata Szczesniak, décors, costumes.

Felice Ross, lumières.

Denis Guéguin, vidéo.

Claude Bardouil, chorégraphie.

Miron Hakenbeck, dramaturgie.

Véronique Gens, Iphigénie.

Étienne Dupuis, Oreste.

Stanislas de Barbeyrac, Pylade.

Thomas Johannes Mayer, Thoas.

Adriana Gonzales, Diane, Première Prêtresse.

Emanuela Pascu, Deuxième Prêtresse, Une Femme grecque.

Tomasz Kumiega, Un Scythe, Un Ministre.

Renate Jett, Iphigénie (rôle non chanté).

Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Paris.

Alessandro di Stefano, chef des Chœurs.