Sur le papier, l'idée semble irrésistible : qui ne voudrait profiter d'une relecture scénique originale (pour en renouveler l'approche) du chef-d'œuvre de Georges Bizet créé en 1875 à l'Opéra Comique ? Ne s'agit-il pas de l'un de ces rares opéras dont chacun peut citer (voire chanter) tel ou tel air devenu un hit : "L'amour est un oiseau rebelle" - autoportrait livré par la gitane à l'acte un – ou l'air de Don José, amoureux qui vole de déconvenue en déconvenue ("La fleur que tu m'avais jetée") ?

Très connue, trop connue selon le metteur en scène russe, cette œuvre - qu'il a longtemps refusée de son propre aveu - serait pleine de "curiosités touristiques", de "poncifs mièvres", bref "un mythe" qui ne parlerait plus du tout à notre modernité "amère" et sans "aucune innocence".

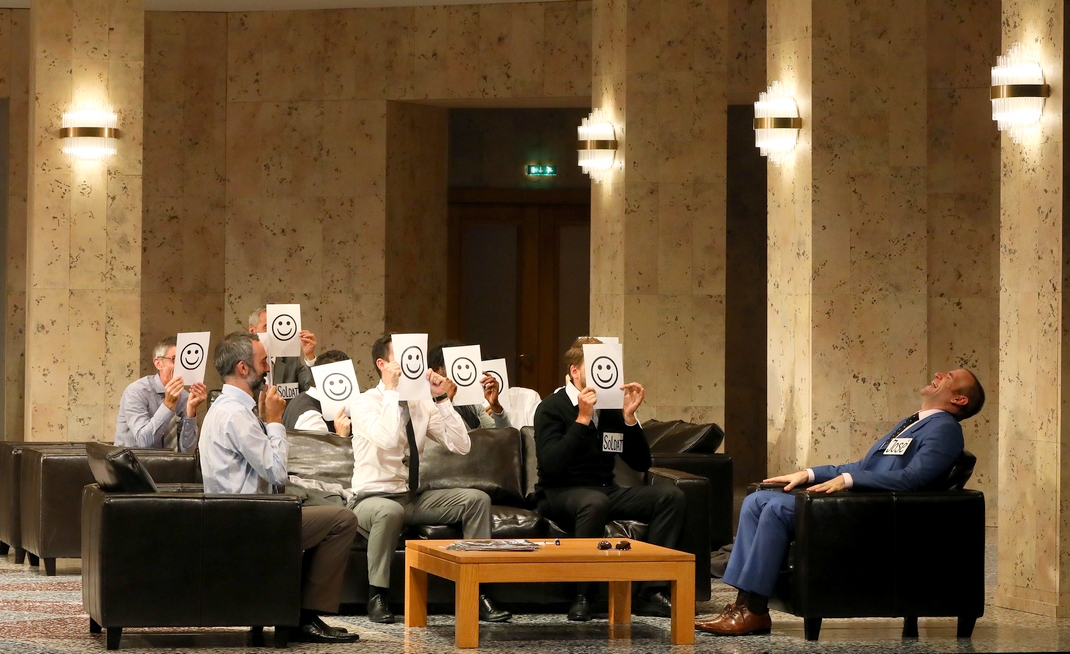

Soit. Quand le spectateur s'installe dans la belle salle à l'acoustique idéale du Grand Théâtre de Provence, c'est avec un préjugé favorable qu'il découvre le décor d'un salon aux fauteuils et au plafonnier sans style déterminé et aux murs revêtus de ce marbre rosé dont on habillait les bâtiments fonctionnels dans les années soixante, avec sorties de secours signalées (on ne sortira pas de cette prison mentale).

Très connue, trop connue selon le metteur en scène russe, cette œuvre - qu'il a longtemps refusée de son propre aveu - serait pleine de "curiosités touristiques", de "poncifs mièvres", bref "un mythe" qui ne parlerait plus du tout à notre modernité "amère" et sans "aucune innocence".

Soit. Quand le spectateur s'installe dans la belle salle à l'acoustique idéale du Grand Théâtre de Provence, c'est avec un préjugé favorable qu'il découvre le décor d'un salon aux fauteuils et au plafonnier sans style déterminé et aux murs revêtus de ce marbre rosé dont on habillait les bâtiments fonctionnels dans les années soixante, avec sorties de secours signalées (on ne sortira pas de cette prison mentale).

Comme ce spectateur est un amateur éclairé qui ne voudrait pas passer à côté d'une intention scénique peut-être inspirée quoique annoncée difficile, il lit la note d'intention du livret (dont certaines expressions sont citées ci-dessus). Elle est titrée par le metteur en scène russe "Vivre intensément" (p. 15).

Et c'est là que le bât blesse pendant au moins la première partie du spectacle (comprenant les trois premiers actes), avant l'entracte où le spectateur risque d'éprouver un ennui mortel. Vivre intensément cette œuvre (délectable ailleurs) ne sera guère aisé. La faute à un récit-cadre inventé par Tcherniakov qui imagine qu'un couple recourt à la troupe d'acteurs (ou de patients, on ne saura jamais) d'une clinique censée redonner le goût de vivre et son appétence sexuelle au mari.

Ainsi, ils sont tous invités à se glisser dans les personnages de l'opéra en costumes de ville sur lequel une étiquette signale leur nom d'emprunt. Recourant aux procédés du vaudeville, les faux Don José ou Morales lisent les didascalies du livret de l'opéra voire leurs paroles. Un peu comme des enfants et leur "on dirait que nous sommes à Séville et…".

Et c'est là que le bât blesse pendant au moins la première partie du spectacle (comprenant les trois premiers actes), avant l'entracte où le spectateur risque d'éprouver un ennui mortel. Vivre intensément cette œuvre (délectable ailleurs) ne sera guère aisé. La faute à un récit-cadre inventé par Tcherniakov qui imagine qu'un couple recourt à la troupe d'acteurs (ou de patients, on ne saura jamais) d'une clinique censée redonner le goût de vivre et son appétence sexuelle au mari.

Ainsi, ils sont tous invités à se glisser dans les personnages de l'opéra en costumes de ville sur lequel une étiquette signale leur nom d'emprunt. Recourant aux procédés du vaudeville, les faux Don José ou Morales lisent les didascalies du livret de l'opéra voire leurs paroles. Un peu comme des enfants et leur "on dirait que nous sommes à Séville et…".

Plus grave. Le directeur de la clinique (rôle d'un acteur) intervient sans arrêt pour dissiper l'illusion théâtrale et interdire tout envol lyrique : pas question avec Tcherniakov de se laisser aller à apprécier le spectacle - puisque le génie de Bizet déborde en permanence la vision peine-à-jouir du metteur en scène. Et ce n'est pas une grotesque intervention d'un (faux) GIGN sur scène (sans aucune justification dans l'histoire réécrite) qui effacera cette impression pénible d'une production laborieuse, conçue contre l'opéra plutôt que pour lui.

Ce retour constant à la réalité prosaïque a également des conséquences regrettables sur les chanteurs, réduits à ne pas épouser la cause de leurs personnages avant le dernier acte (le plus intéressant dans ce naufrage). Demeure l'impression que le ténor Michael Fabiano chante trop fort dès qu'il devient Don José, comme s'il lui fallait rattraper le temps perdu (sans parler de sa diction assez problématique).

La superbe Stéphanie d'Oustrac, qui a les qualités idoines pour donner une Carmen d'anthologie avec son mezzo moiré et brillant et sa personnalité fantasque, ne peut défendre de manière continue un personnage qu'on lui propose de quitter sans cesse. La proposition de Tcherniakov se résume vite à un enjeu d'occupation du plateau : qui veut rester à tout prix (Don José), qui veut déserter mais en est empêchée (Carmen), qui peut y faire effraction (tout le monde).

Ce retour constant à la réalité prosaïque a également des conséquences regrettables sur les chanteurs, réduits à ne pas épouser la cause de leurs personnages avant le dernier acte (le plus intéressant dans ce naufrage). Demeure l'impression que le ténor Michael Fabiano chante trop fort dès qu'il devient Don José, comme s'il lui fallait rattraper le temps perdu (sans parler de sa diction assez problématique).

La superbe Stéphanie d'Oustrac, qui a les qualités idoines pour donner une Carmen d'anthologie avec son mezzo moiré et brillant et sa personnalité fantasque, ne peut défendre de manière continue un personnage qu'on lui propose de quitter sans cesse. La proposition de Tcherniakov se résume vite à un enjeu d'occupation du plateau : qui veut rester à tout prix (Don José), qui veut déserter mais en est empêchée (Carmen), qui peut y faire effraction (tout le monde).

Comme la fille qui se mue épisodiquement en Carmen, on ressent une impression d'étouffement dans un espace restreint ; sensation qui s'impose irrémédiablement - mais sans la cruauté effective voulue. C'est pour cela que le metteur en scène russe passe à côté de sa volonté de relecture vertigineuse de l'opéra. Le récit promet une explication finale pleine de menaces apparemment effrayantes (mais tues) aux événements, et celle-ci ne survient jamais. Ce n'était qu'un "jeu" : tout ça pour ça ?

Heureusement les seconds rôles (moins affectés par la durée dramaturgique) sont souvent excellents (Gabrielle Philiponet/Frasquita, Virginie Verrez/Mercedes, Christian Helmer/Zuniga) comme le chœur Aedes, vraiment délectable. Le travail effectué avec Mathieu Romano est décidément remarquable. L'autre grand bonheur de la soirée, c'est l'Orchestre de Paris. En petite formation (telle qu'à la création en 1875), les solistes et les pupitres excellent sous la direction passionnante de Pablo Heras-Casado, brodant une soierie raffinée et riche, neuve à l'oreille pour cette partition. C'est de la fosse que viendront les rares frissons chichement consentis par ce spectacle.

Heureusement les seconds rôles (moins affectés par la durée dramaturgique) sont souvent excellents (Gabrielle Philiponet/Frasquita, Virginie Verrez/Mercedes, Christian Helmer/Zuniga) comme le chœur Aedes, vraiment délectable. Le travail effectué avec Mathieu Romano est décidément remarquable. L'autre grand bonheur de la soirée, c'est l'Orchestre de Paris. En petite formation (telle qu'à la création en 1875), les solistes et les pupitres excellent sous la direction passionnante de Pablo Heras-Casado, brodant une soierie raffinée et riche, neuve à l'oreille pour cette partition. C'est de la fosse que viendront les rares frissons chichement consentis par ce spectacle.

Du 4 juillet au 20 juillet 2017.

Grand Théâtre de Provence.

380, avenue Max-Juvénal Aix-en-Provence.

Tél. : 08 20 922 923.

>> festival-aix.com

"Carmen" (1875).

Opéra-comique en 4 actes et en langue française.

Musique de G. Bizet.

Livret de H. Meilhac et L. Halévy.

Dialogues parlés réécrits par D. Tcherniakov.

Durée : 3 h avec un entracte.

Pablo Heras-Casado, direction musicale.

Dmitri Tcherniakov, mise en scène, décors et costumes.

Grand Théâtre de Provence.

380, avenue Max-Juvénal Aix-en-Provence.

Tél. : 08 20 922 923.

>> festival-aix.com

"Carmen" (1875).

Opéra-comique en 4 actes et en langue française.

Musique de G. Bizet.

Livret de H. Meilhac et L. Halévy.

Dialogues parlés réécrits par D. Tcherniakov.

Durée : 3 h avec un entracte.

Pablo Heras-Casado, direction musicale.

Dmitri Tcherniakov, mise en scène, décors et costumes.

Gleb Filshtinsky, lumières.

Stéphanie d'Oustrac, Carmen.

Michael Fabiano, Don José.

Elsa Dreisig, Micaëla.

Michael Todd Simpson, Escamillo.

Gabrielle Philiponet, Frasquita.

Virginie Verrez, Mercédès.

Christian Helmer, Zuniga.

Pierre Doyen, Moralès.

Guillaume Andrieux, Le Dancaïre.

Mathias Vidal, Le Remendado.

Chœur Aedes.

Mathieu Romano, Chef de chœur.

Maîtrise des Bouches-du-Rhône.

Samuel Coquard, Chef de chœur.

Orchestre de Paris.

Stéphanie d'Oustrac, Carmen.

Michael Fabiano, Don José.

Elsa Dreisig, Micaëla.

Michael Todd Simpson, Escamillo.

Gabrielle Philiponet, Frasquita.

Virginie Verrez, Mercédès.

Christian Helmer, Zuniga.

Pierre Doyen, Moralès.

Guillaume Andrieux, Le Dancaïre.

Mathias Vidal, Le Remendado.

Chœur Aedes.

Mathieu Romano, Chef de chœur.

Maîtrise des Bouches-du-Rhône.

Samuel Coquard, Chef de chœur.

Orchestre de Paris.