Tout est parti d'une envie de Raphaël Pichon de faire connaître des partitions rarement jouées de Henry Purcell, des musiques de scène ou religieuses et des extraits d'opéras méconnus ou parfois montés encore sur scène. La plupart des œuvres - semi-opéras de cinq à six heures ou airs de circonstance (les "catchs") - du compositeur anglais du XVIIe siècle n'étant plus adaptées à un public contemporain. Et pourtant, cette œuvre recèle des beautés remarquables que l'on peut redécouvrir dans "Miranda", dont la partition consiste donc en une sorte de pot-pourri d'airs choisis (1).

Pour leur deuxième collaboration après "Traunernacht" au Festival d'Aix, le jeune chef français a pensé à Katie Mitchell et à son univers dramaturgique marqué par ces filles rebelles et/ou victimes qui règlent leurs comptes avec leurs pères et leurs promis.

Comme elle l'avait fait pour "Ophelias Zimmer" à la Schaubühne de Berlin - prenant le parti d'Ophélie pour raconter l'histoire d'Hamlet -, elle a imaginé pour l'intrigue de ce nouvel opéra imaginaire de Purcell de donner le premier rôle à Miranda, seul personnage féminin de "La Tempête" de W. Shakespeare. Miranda ("celle qu'on admire") vient donc (dans le livret inédit de Cordelia Lynn) demander des comptes à son père Prospero quinze ans après les faits racontés dans la pièce du dramaturge élisabéthain.

Pour leur deuxième collaboration après "Traunernacht" au Festival d'Aix, le jeune chef français a pensé à Katie Mitchell et à son univers dramaturgique marqué par ces filles rebelles et/ou victimes qui règlent leurs comptes avec leurs pères et leurs promis.

Comme elle l'avait fait pour "Ophelias Zimmer" à la Schaubühne de Berlin - prenant le parti d'Ophélie pour raconter l'histoire d'Hamlet -, elle a imaginé pour l'intrigue de ce nouvel opéra imaginaire de Purcell de donner le premier rôle à Miranda, seul personnage féminin de "La Tempête" de W. Shakespeare. Miranda ("celle qu'on admire") vient donc (dans le livret inédit de Cordelia Lynn) demander des comptes à son père Prospero quinze ans après les faits racontés dans la pièce du dramaturge élisabéthain.

Organisant sa fausse disparition, elle vient braquer son propre enterrement pour donner aux invités (devenus otages) sa version des faits et raconter sa vie - des faits honteusement travestis par son "manipulateur" de père, selon elle. Dans l'anti-ouverture (sic), Miranda crie les raisons de sa haine : "Je fus exilée. Je fus violée. Je fus mariée trop jeune".

Anna, la jeune femme enceinte de Prospero (remarié donc avec une femme qui a l'âge de sa fille), prendra alors conscience du malheur de sa propre destinée dans une société patriarcale, telle une jumelle de Miranda. La ressemblance physique des deux chanteuses ajoutant à la démonstration.

Voilà donc l'argument d'un spectacle d'une heure et demie, qui s'offre comme une déploration prenante, voire bouleversante (avec l'anthem "Jehova Quam Multi Sunt Hostes Mei" dans la scène 2 des Funérailles, par exemple). Mais dans lequel le spectateur peut avoir l'impression sur la durée d'assister à un thrène quelque peu monotone. La direction de Raphaël Pichon se révèle plutôt inégale avec une battue trop uniforme parfois pour un discours musical qui ne met pas toujours en valeur les couleurs, contrastes et reliefs de ce répertoire.

Anna, la jeune femme enceinte de Prospero (remarié donc avec une femme qui a l'âge de sa fille), prendra alors conscience du malheur de sa propre destinée dans une société patriarcale, telle une jumelle de Miranda. La ressemblance physique des deux chanteuses ajoutant à la démonstration.

Voilà donc l'argument d'un spectacle d'une heure et demie, qui s'offre comme une déploration prenante, voire bouleversante (avec l'anthem "Jehova Quam Multi Sunt Hostes Mei" dans la scène 2 des Funérailles, par exemple). Mais dans lequel le spectateur peut avoir l'impression sur la durée d'assister à un thrène quelque peu monotone. La direction de Raphaël Pichon se révèle plutôt inégale avec une battue trop uniforme parfois pour un discours musical qui ne met pas toujours en valeur les couleurs, contrastes et reliefs de ce répertoire.

Le spectacle est cependant souvent saisissant. Certains des tableaux (ceux au ralenti, particulièrement) sont d'une absolue beauté, de cette beauté étrange des cauchemars nocturnes. Le choix de nous rendre contemporaine cette fable, bercée par les accents d'un des plus importants compositeurs baroques anglais disparu à trente-six ans, offre une expérience à coup sûr intéressante - à défaut d'être toujours passionnante.

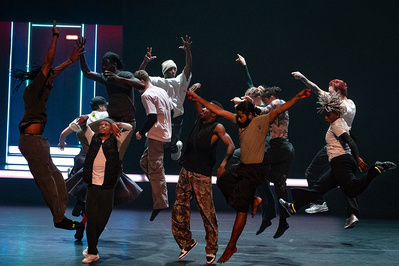

Katie Mitchell introduit un savant chaos avec la prise de pouvoir scénique des femmes au cours d'une cérémonie verrouillée par la puissance masculine, religieuse et patriarcale. Dans une petite église qui ressemble à un tombeau ou une prison, les corps s'attirent, se heurtent et se rejettent en une chorégraphie troublante jusqu'à la libération finale.

La distribution vocale se révèle homogène. Du côté des femmes, la Miranda de la mezzo Kate Lindsey trouve ses marques au fur et à mesure du déroulement de cet enterrement pas comme les autres. Tenue d'inscrire sa difficile performance entre hystérie et douleur, le riche timbre de son mezzo finit par trouver rondeur et émotion.

Katie Mitchell introduit un savant chaos avec la prise de pouvoir scénique des femmes au cours d'une cérémonie verrouillée par la puissance masculine, religieuse et patriarcale. Dans une petite église qui ressemble à un tombeau ou une prison, les corps s'attirent, se heurtent et se rejettent en une chorégraphie troublante jusqu'à la libération finale.

La distribution vocale se révèle homogène. Du côté des femmes, la Miranda de la mezzo Kate Lindsey trouve ses marques au fur et à mesure du déroulement de cet enterrement pas comme les autres. Tenue d'inscrire sa difficile performance entre hystérie et douleur, le riche timbre de son mezzo finit par trouver rondeur et émotion.

La soprano Katherine Watson compose un personnage plutôt sobre en Anna. Pour les rôles masculins, un trio s'impose avec le Prospero progressivement miné du baryton-basse Henry Waddington, le Ferdinand bouleversant du ténor Allan Clayton et du Pasteur interprété par Marc Mauillon, tous remarquables. Le jeune Aksel Rykkvin (soprano de quatorze ans) est un Anthony, fils de Miranda, qu'on n'oubliera pas.

(1) Ont été également choisies deux pièces de Matthew Locke et une de Jeremiah Clarke, "Ode on the Death of Henry Purcell".

Du 25 septembre au 5 octobre 2017.

En diffusion sur Arte Concert le 29 septembre

et sur France Musique le 15 octobre à 20 h.

Opéra Comique.

1, place Boieldieu, Paris 2e.

Tel : 08 25 01 01 23.

>> opera-comique.com

(1) Ont été également choisies deux pièces de Matthew Locke et une de Jeremiah Clarke, "Ode on the Death of Henry Purcell".

Du 25 septembre au 5 octobre 2017.

En diffusion sur Arte Concert le 29 septembre

et sur France Musique le 15 octobre à 20 h.

Opéra Comique.

1, place Boieldieu, Paris 2e.

Tel : 08 25 01 01 23.

>> opera-comique.com

"Miranda" (2017).

Musiques de Henry Purcell (1659-1995).

Arrangements musicaux : Raphaël Pichon et Miguel Henry.

Livret en anglais de Cordelia Lynn.

Spectacle surtitré en français.

Durée : 1 h 30 sans entracte.

Raphaël Pichon, direction musicale.

Katie Mitchell, mise en scène.

Sam Pritchard, dramaturgie.

Chloé Lamford, décors.

Sussie Juhlin-Wallen, costumes.

James Farncombe, lumières.

Musiques de Henry Purcell (1659-1995).

Arrangements musicaux : Raphaël Pichon et Miguel Henry.

Livret en anglais de Cordelia Lynn.

Spectacle surtitré en français.

Durée : 1 h 30 sans entracte.

Raphaël Pichon, direction musicale.

Katie Mitchell, mise en scène.

Sam Pritchard, dramaturgie.

Chloé Lamford, décors.

Sussie Juhlin-Wallen, costumes.

James Farncombe, lumières.