Orchestre national de France © Christophe Abramowitz/Radio France.

Coïncidence de la programmation ? Sûrement pas. Alors que Gabriel Astruc préside aux destinées d’un nouveau théâtre à Paris en 1913, il invite les "Ballets russes" de Serge Diaghilev, non sans espérer qu’ils feront trembler le Tout Paris. Grâce à une collaboration explosive entre le directeur du ballet, un jeune chorégraphe inspiré Vaslav Nijinski, et un jeune compositeur de trente et un ans, Igor Stravinski, auréolé d’une gloire incroyable pour son "Petrouchka", il ne sera pas déçu. Plus fort que les bombes des anarchistes à Saint-Pétersbourg, un nouveau complot russe !

Un an plus tard, au printemps 1914, alors que le théâtre a déjà connu une faillite pleine de panache moins d’un an après son ouverture, il réserve une entrée au répertoire restée célèbre (par le Boston Company Orchestra et Covent Garden) de trois opéras (1) de Richard Wagner en langue allemande. C’est alors un événement inédit en France et, ce, à un de ces moments tragiques des relations franco-allemandes.

Un an plus tard, au printemps 1914, alors que le théâtre a déjà connu une faillite pleine de panache moins d’un an après son ouverture, il réserve une entrée au répertoire restée célèbre (par le Boston Company Orchestra et Covent Garden) de trois opéras (1) de Richard Wagner en langue allemande. C’est alors un événement inédit en France et, ce, à un de ces moments tragiques des relations franco-allemandes.

Daniele Gatti © Christophe Abramowitz/Radio France.

Ce n’est pas ce seul point qui réunit les compositeurs. Car Wagner et Stravinski révolutionnent les canons esthétiques qui prédominent à leur époque respective. Au XIXe siècle, le compositeur allemand crée son propre mythe et une nouvelle religion… de l’art, en proposant à l’humanité le salut par ses œuvres, et un temple néo-grec pour ses offices : Bayreuth. Le géant de Leipzig, sauvé par Louis II, dernier roi de droit divin et de Bavière, bouleverse la musique en général et l’art lyrique en particulier, en imposant magistralement la puissance stratosphérique d’une mélodie dramatique continue, et une méthode de composition parfois inouïe.

Adulé par un roi, de nombreuses femmes extraordinaires et de grands hommes tels Charles Baudelaire et Friedrich Nietzsche, il est aussi responsable indirectement de l’effervescence regrettable de quelques poètes bien oubliés à juste titre aujourd’hui, coupables d’avoir écrit à sa gloire les pires sonnets qui soient, dans "La Revue wagnérienne" par exemple (je vous épargne les autres pays...). Wagner ne se fait pas que des amis cependant, perpétuellement en but aux controverses et aux mauvais procès - jusqu’à nos jours (2). Un admirateur, le romancier Thomas Mann, fera dire à un des personnages satiriques de son roman, "Les Buddenbrock", au sujet du Prélude de "Tristan et Isolde" : "Ce n’est que démagogie, blasphème, extravagance ! (…) la fin de toute morale". Rien que ça !

Adulé par un roi, de nombreuses femmes extraordinaires et de grands hommes tels Charles Baudelaire et Friedrich Nietzsche, il est aussi responsable indirectement de l’effervescence regrettable de quelques poètes bien oubliés à juste titre aujourd’hui, coupables d’avoir écrit à sa gloire les pires sonnets qui soient, dans "La Revue wagnérienne" par exemple (je vous épargne les autres pays...). Wagner ne se fait pas que des amis cependant, perpétuellement en but aux controverses et aux mauvais procès - jusqu’à nos jours (2). Un admirateur, le romancier Thomas Mann, fera dire à un des personnages satiriques de son roman, "Les Buddenbrock", au sujet du Prélude de "Tristan et Isolde" : "Ce n’est que démagogie, blasphème, extravagance ! (…) la fin de toute morale". Rien que ça !

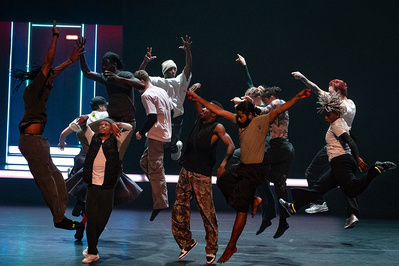

Dessin de Sagar © Sagar.

En cette soirée chaude de mai 1913, les réactions ne seront pas moins scandalisées ou enthousiastes devant ce "Sacre du Printemps" qui propose une partition aux rythmes sauvages et telluriques, avec de surcroît de formidables et jouissives dissonances, des transgressions tonales aux effets paniques. Une liturgie païenne cosmique au sujet incendiaire : il s’agit d’une jeune fille que de "vieux sages" sacrifient aux forces divines du printemps en la faisant danser jusqu’à la mort. Ce soir du 29 mai, le chahut est indescriptible, on doit faire appel à la police ! D’après les témoins, Maurice Ravel crie : "Génie ! Génie !, une certaine comtesse de Pourtalès s‘égosille car on lui manque de respect pour la première fois ! Et le compositeur Camille Saint-Saëns quitte la salle avant la fin du ballet. La soirée tourne à l’échauffourée, dans une chaude ambiance où s’échangent mêmes des coups !

Mais rien de tel ne se produira jeudi prochain au TEC. Les œuvres de Wagner et Stravinski sont devenues des classiques - toujours passionnants. Elles ont toujours leurs idolâtres (dont moi), c’est bien le moins. Les coups s’échangent ailleurs. Bien que la cérémonie wagnérienne nécessite de longs espaces-temps idoines pour qu’elle s’accomplisse vraiment (Ah ce scandale des deux entractes à l’opéra !), les préludes et autres extraits de choix du grand compositeur sont de vastes symphonies autonomes qui sont conçues pour un grand orchestre. Nous retrouverons avec plaisir le chef italien Daniele Gatti, directeur musical reconduit jusqu’en 2016 à la tête de l’Orchestre National de France, en résidence au TEC. Cet orchestre n’y donne pas moins de 27 concerts cette année pour fêter ce centenaire. Il nous offre donc logiquement sa version du "Sacre". Gageons que cette soirée nous ravisse… au sens premier du terme !

Notes :

(1) Il s’agit de "Tristan und Isolde", "Die Meistersinger von Nürnberg" et "Parsifal".

(2) Ceux qui ont vu l’imbécile documentaire diffusé sur la chaîne Arte le soir du 22 mai 2013, pour soi-disant commémorer la naissance du grand homme, me comprendront…

Mais rien de tel ne se produira jeudi prochain au TEC. Les œuvres de Wagner et Stravinski sont devenues des classiques - toujours passionnants. Elles ont toujours leurs idolâtres (dont moi), c’est bien le moins. Les coups s’échangent ailleurs. Bien que la cérémonie wagnérienne nécessite de longs espaces-temps idoines pour qu’elle s’accomplisse vraiment (Ah ce scandale des deux entractes à l’opéra !), les préludes et autres extraits de choix du grand compositeur sont de vastes symphonies autonomes qui sont conçues pour un grand orchestre. Nous retrouverons avec plaisir le chef italien Daniele Gatti, directeur musical reconduit jusqu’en 2016 à la tête de l’Orchestre National de France, en résidence au TEC. Cet orchestre n’y donne pas moins de 27 concerts cette année pour fêter ce centenaire. Il nous offre donc logiquement sa version du "Sacre". Gageons que cette soirée nous ravisse… au sens premier du terme !

Notes :

(1) Il s’agit de "Tristan und Isolde", "Die Meistersinger von Nürnberg" et "Parsifal".

(2) Ceux qui ont vu l’imbécile documentaire diffusé sur la chaîne Arte le soir du 22 mai 2013, pour soi-disant commémorer la naissance du grand homme, me comprendront…

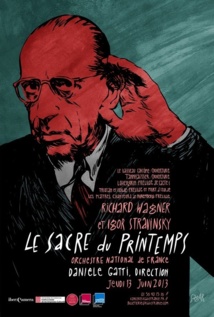

L'affiche du concert par Sagar © Sagar.

Concert le jeudi 13 juin 2013 à 20 h.

Théâtre des Champs-Élysées, 01 49 52 50 50.

15 avenue Montaigne 75008 Paris.

>> theatrechampselysees.fr

Durée du concert : 2 h 20.

Programme :

Richard Wagner (1813 – 1883).

"Le Vaisseau fantôme", Ouverture.

"Tannhäuser", Ouverture.

"Lohengrin", Prélude de l’acte I.

"Tristan et Isolde", Prélude et Mort d’Isolde.

"Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg", Prélude.

Igor Stravinski (1882 – 1971).

"Le Sacre du Printemps".

Orchestre national de France.

Daniele Gatti, direction.

Concert diffusé ultérieurement sur France Musique.

Théâtre des Champs-Élysées, 01 49 52 50 50.

15 avenue Montaigne 75008 Paris.

>> theatrechampselysees.fr

Durée du concert : 2 h 20.

Programme :

Richard Wagner (1813 – 1883).

"Le Vaisseau fantôme", Ouverture.

"Tannhäuser", Ouverture.

"Lohengrin", Prélude de l’acte I.

"Tristan et Isolde", Prélude et Mort d’Isolde.

"Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg", Prélude.

Igor Stravinski (1882 – 1971).

"Le Sacre du Printemps".

Orchestre national de France.

Daniele Gatti, direction.

Concert diffusé ultérieurement sur France Musique.