C'est la troisième production à l'Opéra de Paris du chef-d'œuvre grinçant et sulfureux du grand musicien soviétique ; une œuvre que son compositeur a voulu satirico-tragique par son sujet, son genre et dont la destinée contrariée (désormais légendaire) ne l'est pas moins.

Résumons : un compositeur de vingt-huit ans fêté chez lui et à l'étranger met au point une deuxième petite bombe lyrique, après "Le Nez" (d'après Gogol). Chostakovitch, jeune homme forcément en colère, poursuit sa collaboration avec le jeune dramaturge Alexandre Preis en adaptant une nouvelle de Nikolaï Leskov, "Lady Macbeth de Mzensk" parue en 1865. Cette nouvelle incarnation du Mal (en fait une héroïne de fait-divers sordide, auteure de trois meurtres dans une région reculée de l'empire tsariste) c'est Katerina Ismaïlova. Une femme que Chostakovitch va hisser à la dimension d'une victime sublime et scandaleuse aux prises avec la mesquinerie et la violence d'une société patriarcale.

Avec la radicalité des premières fois, le compositeur né à Leningrad met en musique l'ennui, la frustration sexuelle et la révolte d'une jeune femme devenue criminelle qui sera acculée au suicide par la trahison de son amant. Avec cette "Lady Macbeth de Mzensk", nous voilà alors plongés dans une tragédie (celle de son héroïne éponyme) et les spectateurs rieurs d'une satire grinçante de son entourage masculin - celui des marchands et de leurs ouvriers présentés comme des ratés ou des prédateurs, les meurtres du beau-père et du mari devenant des actes de légitime défense.

Résumons : un compositeur de vingt-huit ans fêté chez lui et à l'étranger met au point une deuxième petite bombe lyrique, après "Le Nez" (d'après Gogol). Chostakovitch, jeune homme forcément en colère, poursuit sa collaboration avec le jeune dramaturge Alexandre Preis en adaptant une nouvelle de Nikolaï Leskov, "Lady Macbeth de Mzensk" parue en 1865. Cette nouvelle incarnation du Mal (en fait une héroïne de fait-divers sordide, auteure de trois meurtres dans une région reculée de l'empire tsariste) c'est Katerina Ismaïlova. Une femme que Chostakovitch va hisser à la dimension d'une victime sublime et scandaleuse aux prises avec la mesquinerie et la violence d'une société patriarcale.

Avec la radicalité des premières fois, le compositeur né à Leningrad met en musique l'ennui, la frustration sexuelle et la révolte d'une jeune femme devenue criminelle qui sera acculée au suicide par la trahison de son amant. Avec cette "Lady Macbeth de Mzensk", nous voilà alors plongés dans une tragédie (celle de son héroïne éponyme) et les spectateurs rieurs d'une satire grinçante de son entourage masculin - celui des marchands et de leurs ouvriers présentés comme des ratés ou des prédateurs, les meurtres du beau-père et du mari devenant des actes de légitime défense.

Auréolé de son succès public dès sa création en 1934, l'opéra d'une noirceur inquiétante disparaît brutalement de la scène en mars 1936 (mettant un terme à la carrière lyrique de Chostakovitch) quand Staline le met au ban par le biais d'un article d'une grande violence dans la Pravda. L'intrigue, mettant en scène une jeune femme frustrée trouvant le plaisir dans les bras d'un employé sans scrupules (Sergueï) en se débarrassant de sa famille tyrannique, porte évidemment une charge explosive peu conforme au réalisme soviétique prônant la famille du kolkhoze et les lendemains qui chantent. D'autant plus que la partition explicite souvent abruptement les cris, râles, halètements et autres soupirs indécents concrétisant les scènes de sexe ou de meurtre irreprésentables à l'époque.

La grande force de la proposition riche de sens de K. Warlikowski est de relire l'œuvre pour notre temps en lui redonnant toute sa charge sulfureuse et grinçante ici et maintenant. Il s'empare donc de problématiques toujours contemporaines (cruauté barbare des hommes, enfermement dans les pulsions incontrôlables et les structures sociales) sans trahir l'œuvre et la dénaturer - apanage des grands metteurs en scène. Dans sa vision cependant, Katerina Ismaïlova (magnifique et inquiétante Ausriné Stundyté pour ses débuts à l'ONP) n'est plus cette victime univoque de la méchanceté et de la concupiscence des hommes, de même que son amant Sergueï (Pavel Cernoch au magnétisme sauvage) n'est plus tout à fait ce monstre d'égoïsme qui l'exploite. Seules les figures autoritaires (le beau-père salace, le mari impuissant, le sergent corrompu, le pope ivrogne) conservent leur charge férocement caricaturale.

La grande force de la proposition riche de sens de K. Warlikowski est de relire l'œuvre pour notre temps en lui redonnant toute sa charge sulfureuse et grinçante ici et maintenant. Il s'empare donc de problématiques toujours contemporaines (cruauté barbare des hommes, enfermement dans les pulsions incontrôlables et les structures sociales) sans trahir l'œuvre et la dénaturer - apanage des grands metteurs en scène. Dans sa vision cependant, Katerina Ismaïlova (magnifique et inquiétante Ausriné Stundyté pour ses débuts à l'ONP) n'est plus cette victime univoque de la méchanceté et de la concupiscence des hommes, de même que son amant Sergueï (Pavel Cernoch au magnétisme sauvage) n'est plus tout à fait ce monstre d'égoïsme qui l'exploite. Seules les figures autoritaires (le beau-père salace, le mari impuissant, le sergent corrompu, le pope ivrogne) conservent leur charge férocement caricaturale.

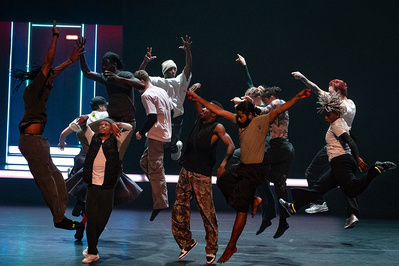

Ainsi, dans cette production, la violence des pulsions d'asservissement et de mort est en chacun, y compris en Katerina Ismaïlova. Son désir vorace enferme tout autant son amant que ce dernier ne profite d'elle (l'ombre du grillage sur les peaux faisant office de plafond à la cage-chambre de Katerina en témoigne). Dans l'abattoir industriel de porcs de Boris Ismaïlov, aux carreaux muraux rutilants (une rime dans l'œuvre du metteur en scène polonais), l'épouse insatisfaite de Zinovy, fils de Boris, prend un plaisir coupable en assistant au viol collectif de la servante Aksinia commis par Sergueï et les ouvriers de l'abattoir. Les porcs qu'ils tuent (jusqu'à ce que Katerina se fasse aussi meurtrière), ce sont aussi eux-mêmes. Tous et toutes se montrant, à un moment ou un autre, sadiques.

D'une sidérante crudité, ce viol puis la scène effrénée de sexe entre les amants criminels sont exposés jusqu'au malaise - qu'attestent quelques rires dans la salle. C'est dans la dépense sexuelle et criminelle que la métamorphose de l'héroïne dans toute sa féminité ogresse peut se réaliser, malgré sa peur des fantômes. Elle exhibe alors à l'acte III lors de son mariage avec Sergueï une robe rouge de sang (c'est Shakespeare) et une perruque blonde (c'est un fantasme cinématographique).

D'une sidérante crudité, ce viol puis la scène effrénée de sexe entre les amants criminels sont exposés jusqu'au malaise - qu'attestent quelques rires dans la salle. C'est dans la dépense sexuelle et criminelle que la métamorphose de l'héroïne dans toute sa féminité ogresse peut se réaliser, malgré sa peur des fantômes. Elle exhibe alors à l'acte III lors de son mariage avec Sergueï une robe rouge de sang (c'est Shakespeare) et une perruque blonde (c'est un fantasme cinématographique).

Comme toujours, K. Warlikowski sonde les cœurs et les reins, les fantasmes (le double numérique du personnage dans les vidéos) et la libido aliénante des personnages - nudité et frénésie imitée de la pornographie ne sont jamais gratuites. Il rejoint au plus près Chostakovitch dans sa volonté de révélation*. La soprano lituanienne, remarquée dans "L'Ange de Feu" au Festival d'Aix l'été dernier, incarne jusqu'à la folie (et avec les moyens vocaux idoines) cette Katarina ambiguë, acide, moins pathétique que ses devancières. Elle est remarquable de justesse et de complexité dans ce rôle d'une difficulté notoire.

Pavel Cernoch se joue sans peine de son rôle de brute beau gosse qui attire toutes les filles. Le ténor tchèque parvient à allier dans son chant et son jeu toute la séduction et la vilénie de Sergueï - un parvenu qui n'a que son corps à vendre. La basse russe Dmitry Ulyanov est un Boris idéal (entre lubricité et cruauté) de la grande tradition. John Daszak est ici un Zinovy tant pitoyable qu'il en devient touchant.

Ce pouvoir de subversion et de fascination, le spectacle le doit aussi à des chœurs superbes et à un orchestre qui sait être tour à tour analytique et puissant pour une œuvre mi-parade circassienne, mi-drame intense.

Pavel Cernoch se joue sans peine de son rôle de brute beau gosse qui attire toutes les filles. Le ténor tchèque parvient à allier dans son chant et son jeu toute la séduction et la vilénie de Sergueï - un parvenu qui n'a que son corps à vendre. La basse russe Dmitry Ulyanov est un Boris idéal (entre lubricité et cruauté) de la grande tradition. John Daszak est ici un Zinovy tant pitoyable qu'il en devient touchant.

Ce pouvoir de subversion et de fascination, le spectacle le doit aussi à des chœurs superbes et à un orchestre qui sait être tour à tour analytique et puissant pour une œuvre mi-parade circassienne, mi-drame intense.

Ingo Metzmacher l'explore en choisissant de mettre en exergue ses accidents expressionnistes et ses éruptions volcaniques, sculptant souvent une matière sombre et minérale. Il place à deux reprises les cuivres dans les loges latérales hautes de la salle, obtenant une sonorité d'un brillant jouissif. Comme il sait ralentir le rythme dans la fosse pour ménager les climats d'attente due à l'exaspération sexuelle des personnages - jusqu'à la tornade des pulsions qui agitent les protagonistes comme les pupitres ; réussissant ainsi à la perfection le fameux "interlude pornographique" entre les scènes 4 et 5. En définitive, voilà la production espérée qui ne manquera pas de devenir une référence.

* "(dans "Lady Macbeth") j'ai cherché à créer une satire qui dévoile, qui démasque et fait haïr l'épouvantable arbitraire, l'oppression de ce mode de vie des marchands" (D. Chostakovitch, "L'Art soviétique" 16/10/1932).

On notera la prudence du compositeur qui n'omet pas de se mettre en conformité politique en 1932. K. Warlikowski met comme lui (sous une lumière crue avec les moyens du XXIe siècle) les ressorts libidinaux des personnages, non séparables des rapports sociaux entre dominants et dominés.

* "(dans "Lady Macbeth") j'ai cherché à créer une satire qui dévoile, qui démasque et fait haïr l'épouvantable arbitraire, l'oppression de ce mode de vie des marchands" (D. Chostakovitch, "L'Art soviétique" 16/10/1932).

On notera la prudence du compositeur qui n'omet pas de se mettre en conformité politique en 1932. K. Warlikowski met comme lui (sous une lumière crue avec les moyens du XXIe siècle) les ressorts libidinaux des personnages, non séparables des rapports sociaux entre dominants et dominés.

Du 6 au 25 avril 2019.

Sept représentations.

À 19 h 30, lundi 22 avril à 14 h 30.

Retransmission en direct le 16 avril 2019 avec le concours de Fra Cinéma dans les salles UGC, CGR et certains cinémas indépendants.

Diffusion le 12 mai 2019 à 20 h sur France Musique et ultérieurement sur la chaîne Mezzo.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille 75012.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

Sept représentations.

À 19 h 30, lundi 22 avril à 14 h 30.

Retransmission en direct le 16 avril 2019 avec le concours de Fra Cinéma dans les salles UGC, CGR et certains cinémas indépendants.

Diffusion le 12 mai 2019 à 20 h sur France Musique et ultérieurement sur la chaîne Mezzo.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille 75012.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr