Constituant un événement en soi puisque voir et revoir ces deux chefs-d'œuvre que sont "Elektra" et le "Tristan" sur scène constitue une raison de vivre incontestable, l'idée de faire connaître au public français des productions qui marquèrent les esprits semble aller de soi. A fortiori quand il s'agit du travail d'artistes originaires de l'Allemagne de l'Est, aujourd'hui disparus, tels Ruth Berghaus considérée comme une des créatrices du "Regietheater" (2) et Heiner Müller, longtemps à la tête du Berliner Ensemble, dont la seule incursion à l'opéra se fit pour le Festival de Bayreuth à l'invitation de Wolfgang Wagner.

Représentatif de cette école allemande inspirée par Brecht et Felsenstein, leur travail est redécouvert aujourd'hui à Lyon grâce à l'expertise de leurs assistants et parfois acteurs de l'époque, invités à veiller sur ces recréations : Stephan Suschke, ayant assuré les reprises du "Tristan" à Bayreuth après la mort de H. Müller en 1995, et pour la production d'"Elektra" créée en 1986 au Semperoper de Dresde (3), le décorateur Hans Dieter Schaal, la costumière Marie-Luise Strandt (entre autres) et son chef de l'époque, Hartmut Haenchen lui-même.

Représentatif de cette école allemande inspirée par Brecht et Felsenstein, leur travail est redécouvert aujourd'hui à Lyon grâce à l'expertise de leurs assistants et parfois acteurs de l'époque, invités à veiller sur ces recréations : Stephan Suschke, ayant assuré les reprises du "Tristan" à Bayreuth après la mort de H. Müller en 1995, et pour la production d'"Elektra" créée en 1986 au Semperoper de Dresde (3), le décorateur Hans Dieter Schaal, la costumière Marie-Luise Strandt (entre autres) et son chef de l'époque, Hartmut Haenchen lui-même.

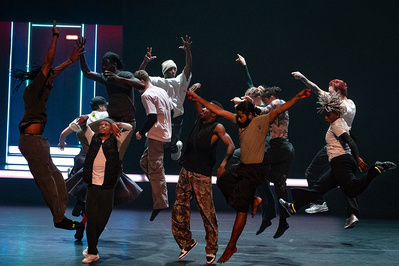

La lecture proposée par Heiner Müller pour "Tristan und Isolde", ce sommet de l'opéra occidental, est pour le moins toujours dérangeante près de trente ans après sa création. Choisissant l'analyse au scalpel des enjeux de l'œuvre, en particulier les rapports de la passion et du politique, il emprisonne à l'acte I les chanteurs dans un tableau abstrait, qui évoque Rothko ou Malevitch.

D'abord isolés dans des espaces étanches (Tristan et son fidèle Kurwenal en haut, contre le mur du fond de scène, Isolde et Brangäne en bas dans un carré creusé aux murs invisibles), les personnages seront poussés par la passion qui consume à se rejoindre. Implacablement, le vassal du Roi Marke devra descendre la pente fatale déstabilisant le plateau. Ils pourront aussi enlever leur collerette de plexiglas, bien incommode.

Remarquablement éclairé (par Manfred Voss), l'espace se fera tout aussi étouffant aux actes suivants : une scène cernée par d'immenses murs et envahie d'armures à l'acte II (en lieu et place du jardin attendu) et une pièce non moins fermée à toute échappée, détruite, pleine de gravats, comme si le château de dans lequel git Tristan agonisant à Karéol (Wagner place son héros sous un tilleul devant ledit château à l'acte III) avait été bombardé.

Armures envahissantes, ruines, c'est ici la métaphore de tout ce qu'a détruit le désir dévorant bu avec le philtre (le désir, manifeste d'une Volonté toute schopenhaurienne), comme l'écrivait le compositeur lui-même (4). On sait que la mise en scène provoqua des dissensions à Bayreuth entre les chanteurs et H. Müller ; comment ne pas le comprendre ? Ce "Tristan" froid comme la glace (Müller y testait son concept de "tempête gelée" selon Suschke) évacue malheureusement toute velléité d'échappée, d'ensorcellement, et même cette possibilité de "devenir fou" que prophétisait son créateur (5), recherchée par tous les fidèles de la religion tristanienne.

Harmut Haenchen fait heureusement briller de tous ses éclats et coloris le flot continu et modulatoire d'une partition hypnotique. Après un Prélude, qui surprend d'abord par son choix d'un tempo très (trop ?) lent, détaillant minutieusement toutes les phrases (dont les motifs du philtre, du regard), peut-être plus majestueux que troublant, le raffinement souverain du fondu obtenu en fosse emporte tout, ensuite, en une alchimie rare - grâce à de superbes effets de dynamiques et d'architecture des plans sonores.

D'abord isolés dans des espaces étanches (Tristan et son fidèle Kurwenal en haut, contre le mur du fond de scène, Isolde et Brangäne en bas dans un carré creusé aux murs invisibles), les personnages seront poussés par la passion qui consume à se rejoindre. Implacablement, le vassal du Roi Marke devra descendre la pente fatale déstabilisant le plateau. Ils pourront aussi enlever leur collerette de plexiglas, bien incommode.

Remarquablement éclairé (par Manfred Voss), l'espace se fera tout aussi étouffant aux actes suivants : une scène cernée par d'immenses murs et envahie d'armures à l'acte II (en lieu et place du jardin attendu) et une pièce non moins fermée à toute échappée, détruite, pleine de gravats, comme si le château de dans lequel git Tristan agonisant à Karéol (Wagner place son héros sous un tilleul devant ledit château à l'acte III) avait été bombardé.

Armures envahissantes, ruines, c'est ici la métaphore de tout ce qu'a détruit le désir dévorant bu avec le philtre (le désir, manifeste d'une Volonté toute schopenhaurienne), comme l'écrivait le compositeur lui-même (4). On sait que la mise en scène provoqua des dissensions à Bayreuth entre les chanteurs et H. Müller ; comment ne pas le comprendre ? Ce "Tristan" froid comme la glace (Müller y testait son concept de "tempête gelée" selon Suschke) évacue malheureusement toute velléité d'échappée, d'ensorcellement, et même cette possibilité de "devenir fou" que prophétisait son créateur (5), recherchée par tous les fidèles de la religion tristanienne.

Harmut Haenchen fait heureusement briller de tous ses éclats et coloris le flot continu et modulatoire d'une partition hypnotique. Après un Prélude, qui surprend d'abord par son choix d'un tempo très (trop ?) lent, détaillant minutieusement toutes les phrases (dont les motifs du philtre, du regard), peut-être plus majestueux que troublant, le raffinement souverain du fondu obtenu en fosse emporte tout, ensuite, en une alchimie rare - grâce à de superbes effets de dynamiques et d'architecture des plans sonores.

L'Isolde de la soprano danoise Ann Petersen se révèle plus que convaincante, toute en subtilité et dotée d'un souffle interminable (malgré l'acidité perceptible dans les aigus au premier acte, inconvénient résolu ensuite). Son "Liebestod" final est magistral. Le Tristan de Daniel Kirch, inexistant jusqu'au début de la deuxième partie du duo brûlant de l'acte II - et qu'on entend à plus d'une reprise manquer ses passages de registres - émeut finalement, comme emporté malgré lui dans le torrent wagnérien. Eve-Maud Hubeaux est une Brangäne infiniment touchante pour cette prise de rôle. Notons aussi les excellents Alejandro Marco-Buhrmester (Kurwenal) et Christof Fischesser, roi Marke de très grande classe.

Un beau chanteur qu'on retrouve le lendemain dans le rôle d'Oreste, bras vengeur de l'Elektra de Strauss. Disons tout de suite que la proposition de Ruth Berghaus est infiniment plus séduisante. D'abord parce que la volonté de placer l'énorme orchestre straussien sur scène (pour cause de fosse trop petite à sa création) constitue un régal sans égal alors que l'orchestre de l'Opéra de Lyon atteint des sommets sous la baguette de H. Haenchen - chef impavide de soixante quatorze ans enchaînant sans fatigue apparente les deux spectacles.

Un beau chanteur qu'on retrouve le lendemain dans le rôle d'Oreste, bras vengeur de l'Elektra de Strauss. Disons tout de suite que la proposition de Ruth Berghaus est infiniment plus séduisante. D'abord parce que la volonté de placer l'énorme orchestre straussien sur scène (pour cause de fosse trop petite à sa création) constitue un régal sans égal alors que l'orchestre de l'Opéra de Lyon atteint des sommets sous la baguette de H. Haenchen - chef impavide de soixante quatorze ans enchaînant sans fatigue apparente les deux spectacles.

Dissonances dionysiaques, force tragique ou attendrissement lyrique d'une musique qui prédit et révèle les pensées et les prémonitions des personnages, constituant un événement en soi avec ses paroxysmes rythmant une orchestration sublime, tout est magnifié par le chef allemand qui ne sacrifie pas la musicalité à la sauvagerie inhérente à cette tragédie primitive - grandiose réussite dès la première collaboration de Richard Strauss et Hugo von Hoffmannsthal.

Au sommet d'une tour à l'architecture Art Nouveau, dessinant des lignes épurées et élégantes, faisant aussi office de plongeoir de piscine, Elena Pankratova est une Elektra parfaite, vierge impitoyable, bacchante, vraie chienne enragée et princesse blessée, sacrifiée dans les guerres intimes des Atrides. Elle domine sans peine un rôle réputé pour sa difficulté. Les autres chanteurs se hissent à sa hauteur, la Chrysothémis de Katrin Kapplusch et la Clytemnestre de Lioba Braun, entre autres. Tous, chef, orchestre et équipe artistique, nous offrent une "Elektra" de très haut lignage, comme nous n'en reverrons peut-être plus.

(1) "Le Couronnement de Poppée" de Monteverdi par K. M. Grüber a été donné à l'Opéra de Vichy.

(2) Cette école venue de l'Est entend créer une distance analytique avec l'œuvre.

(3) Lieu où l'opéra fut créé en 1909.

(4) "(…) monde, puissance, gloire, splendeur, honneur, esprit chevaleresque, fidélité, amitié moururent tel un rêve illusoire. Seule une chose survivait : le désir, le désir inextinguible, qui s'engendre éternellement de lui-même (…) seule délivrance - la mort (…)", R. Wagner.

(5) Dans une lettre à Mathilde Wesendonck.

Spectacles vus les 25 et 26 mars 2017.

Prochaines dates :

"Elektra"

Jeudi 30 mars, samedi 1er avril 2017 à 20 h.

"Tristan und Isolde"

Dimanche 2, mercredi 5 avril 2017 à 18 h 30.

Au sommet d'une tour à l'architecture Art Nouveau, dessinant des lignes épurées et élégantes, faisant aussi office de plongeoir de piscine, Elena Pankratova est une Elektra parfaite, vierge impitoyable, bacchante, vraie chienne enragée et princesse blessée, sacrifiée dans les guerres intimes des Atrides. Elle domine sans peine un rôle réputé pour sa difficulté. Les autres chanteurs se hissent à sa hauteur, la Chrysothémis de Katrin Kapplusch et la Clytemnestre de Lioba Braun, entre autres. Tous, chef, orchestre et équipe artistique, nous offrent une "Elektra" de très haut lignage, comme nous n'en reverrons peut-être plus.

(1) "Le Couronnement de Poppée" de Monteverdi par K. M. Grüber a été donné à l'Opéra de Vichy.

(2) Cette école venue de l'Est entend créer une distance analytique avec l'œuvre.

(3) Lieu où l'opéra fut créé en 1909.

(4) "(…) monde, puissance, gloire, splendeur, honneur, esprit chevaleresque, fidélité, amitié moururent tel un rêve illusoire. Seule une chose survivait : le désir, le désir inextinguible, qui s'engendre éternellement de lui-même (…) seule délivrance - la mort (…)", R. Wagner.

(5) Dans une lettre à Mathilde Wesendonck.

Spectacles vus les 25 et 26 mars 2017.

Prochaines dates :

"Elektra"

Jeudi 30 mars, samedi 1er avril 2017 à 20 h.

"Tristan und Isolde"

Dimanche 2, mercredi 5 avril 2017 à 18 h 30.

Opéra national de Lyon.

Place de la Comédie (69).

Tél. : 04 69 85 54 54.

>> opera-lyon.com

"Tristan und Isolde" (1865).

Action en trois actes.

Livret et musique de Richard Wagner (1813-1883).

En allemand surtitré en français.

Durée : 3 h 50 avec deux entractes.

Hartmut Haenchen, direction musicale.

Heiner Müller, mise en scène.

Erich Wonder, décors.

Yohji Yamamoto, costumes.

Manfred Voss, lumières.

Stephan Suschke, réalisation de la mise en scène.

Place de la Comédie (69).

Tél. : 04 69 85 54 54.

>> opera-lyon.com

"Tristan und Isolde" (1865).

Action en trois actes.

Livret et musique de Richard Wagner (1813-1883).

En allemand surtitré en français.

Durée : 3 h 50 avec deux entractes.

Hartmut Haenchen, direction musicale.

Heiner Müller, mise en scène.

Erich Wonder, décors.

Yohji Yamamoto, costumes.

Manfred Voss, lumières.

Stephan Suschke, réalisation de la mise en scène.

"Elektra" (1909).

Tragédie musicale en un acte.

Musique de Richard Strauss (1864-1949).

Livret de H. von Hoffmannsthal.

En allemand surtitré en français.

Durée : 1 h 45.

Hartmut Haenchen, direction musicale.

Ruth Berghaus, mise en scène.

Hans Dieter Schaal, décors.

Marie-Luise Strandt, costumes.

Ulrich Niepel, lumières.

Katharina Lang, réalisation de la mise en scène.

Orchestre, Chœurs et Studio de l'Opéra de Lyon.

Philip White, chef des chœurs.

Tragédie musicale en un acte.

Musique de Richard Strauss (1864-1949).

Livret de H. von Hoffmannsthal.

En allemand surtitré en français.

Durée : 1 h 45.

Hartmut Haenchen, direction musicale.

Ruth Berghaus, mise en scène.

Hans Dieter Schaal, décors.

Marie-Luise Strandt, costumes.

Ulrich Niepel, lumières.

Katharina Lang, réalisation de la mise en scène.

Orchestre, Chœurs et Studio de l'Opéra de Lyon.

Philip White, chef des chœurs.