Philippe Jordan a donc clos le cycle qu'il a consacré aux symphonies du compositeur russe en trois concerts à la tête des forces de l'Opéra de Paris. Les deux premières soirées ont été consacrées cette saison, d'abord à la première symphonie liée à la cinquième pour leur caractère positif, puis à la deuxième suivie de la quatrième "pour leur proximité d'écriture" (1).

Pour l'ultime rendez-vous mi-mai 2018 à la Philharmonie de Paris, le chef a choisi de rapprocher la troisième symphonie (de 1875) et la sixième - la plus célèbre dite "pathétique" de 1893 - pour leur importance en tant que (respectivement) jalon et aboutissement dans l'histoire de ce genre après Beethoven.

La troisième symphonie conclut un premier cycle dans la production tchaïkovskienne. De 1868 à 1875, le compositeur a déjà écrit une œuvre importante et variée. Professeur au conservatoire, il ne goûte à l'indépendance financière que deux ans plus tard grâce à la rente versée par son mécène, Nadejda von Meck. Une riche période d'apprentissage dont l'opus 29 marque la fin et, tel Janus, le début d'une seconde ère marquée par les malheurs de la vie intime et à partir de la fin des années 1880 le triomphe public international.

Pour l'ultime rendez-vous mi-mai 2018 à la Philharmonie de Paris, le chef a choisi de rapprocher la troisième symphonie (de 1875) et la sixième - la plus célèbre dite "pathétique" de 1893 - pour leur importance en tant que (respectivement) jalon et aboutissement dans l'histoire de ce genre après Beethoven.

La troisième symphonie conclut un premier cycle dans la production tchaïkovskienne. De 1868 à 1875, le compositeur a déjà écrit une œuvre importante et variée. Professeur au conservatoire, il ne goûte à l'indépendance financière que deux ans plus tard grâce à la rente versée par son mécène, Nadejda von Meck. Une riche période d'apprentissage dont l'opus 29 marque la fin et, tel Janus, le début d'une seconde ère marquée par les malheurs de la vie intime et à partir de la fin des années 1880 le triomphe public international.

Ainsi l'écriture de la troisième conjugue hommage aux devanciers classiques et nouveautés. Tchaïkovski conçoit cinq mouvements (une originalité, même dans son œuvre) plutôt autonomes, dont deux sont des danses. En mode majeur, cette sorte de suite mélodiquement raffinée affiche donc son architecture nouvelle : un Moderato lié à un Allegro Brillante et un Final Allegro (noté comme Polonaise) plus longs encadrant une valse "Alla Tedesca" (consacrée de façon inédite en mouvement), un Andante et un Scherzo.

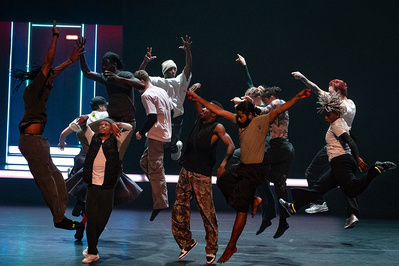

L'Orchestre de l'Opéra de Paris dessine nettement les contrastes et enchaîne les dialogues de pupitres isolés du premier mouvement avec un rare bonheur. Les bois et les cordes de la Valse peignent ensuite de fantastiques tableaux avant de nous emporter dans le troisième mouvement où ils se révèlent (rejoint par le cor) avec une expressivité poignante.

Transparence des textures et brillance caractérisent les deux derniers chapitres de cette recherche d'une nouvelle voie pour la symphonie. On ne voit pas aujourd'hui quel autre orchestre en maîtrise mieux l'art souverain quand il est dirigé par celui qui a su en polir les facettes en orfèvre.

Les quatre mouvements de la "Pathétique" constituent l'ultime confession du compositeur romantique quelques semaines avant sa mort en 1893 à cinquante-trois ans - du choléra comme la mère adorée si tôt perdue dans l'enfance. Avec son programme si "profondément subjectif" (selon ses propres termes) Tchaïkovski ouvre la voie au grand Mahler en choisissant d'ouvrir et de clore la sixième avec un Adagio (avec un dernier volet sublime marqué Lamentoso).

Telle une autobiographie secrète, elle semble récapituler la vie spirituelle du compositeur et son destin tragique - avec les avertissements répétés du fatum (culminant dans l'Adagio initial avec les interventions saisissantes des trombones et le dernier mouvement reprenant le choral de cuivres du Requiem orthodoxe déjà entendu au premier).

L'Orchestre de l'Opéra de Paris dessine nettement les contrastes et enchaîne les dialogues de pupitres isolés du premier mouvement avec un rare bonheur. Les bois et les cordes de la Valse peignent ensuite de fantastiques tableaux avant de nous emporter dans le troisième mouvement où ils se révèlent (rejoint par le cor) avec une expressivité poignante.

Transparence des textures et brillance caractérisent les deux derniers chapitres de cette recherche d'une nouvelle voie pour la symphonie. On ne voit pas aujourd'hui quel autre orchestre en maîtrise mieux l'art souverain quand il est dirigé par celui qui a su en polir les facettes en orfèvre.

Les quatre mouvements de la "Pathétique" constituent l'ultime confession du compositeur romantique quelques semaines avant sa mort en 1893 à cinquante-trois ans - du choléra comme la mère adorée si tôt perdue dans l'enfance. Avec son programme si "profondément subjectif" (selon ses propres termes) Tchaïkovski ouvre la voie au grand Mahler en choisissant d'ouvrir et de clore la sixième avec un Adagio (avec un dernier volet sublime marqué Lamentoso).

Telle une autobiographie secrète, elle semble récapituler la vie spirituelle du compositeur et son destin tragique - avec les avertissements répétés du fatum (culminant dans l'Adagio initial avec les interventions saisissantes des trombones et le dernier mouvement reprenant le choral de cuivres du Requiem orthodoxe déjà entendu au premier).

Toujours remarquable de fougue et de clarté, l'orchestre exalte les deux Allegros centraux : d'abord une Valse à cinq temps transformée peu à peu par les envolées rythmiques s'achevant en un climat doloriste, lui-même surmonté par une danse souriante. Puis la verve folle s'empare inexorablement de tout l'orchestre dans le scherzo du troisième mouvement - un ballet et une marche que Philippe Jordan donne à entendre "solennellement jubilatoire(s)" comme voulu par le compositeur.

Avec son lyrisme éperdu contrarié par une obsédante energeia (celle du retour à la vie), ses mariages troublants de timbres et de couleurs (dans l'Allegro molto vivace) et ses plans sonores aux contours constamment parfaits, cette sixième symphonie revit ici avec une vraie plénitude mélodique. Rendue magnifiquement à son registre "vibrant" (2) comme à son drame essentiel, elle touche droit au cœur et réveille l'âme jusqu'au long silence final. En cette soirée Philippe Jordan et son superbe orchestre nous a rappelé avec l'éloquence idoine que Tchaïkovski y disait tout autant un adieu aux souffrances qu'aux formes du passé.

(1) Dixit Philippe Jordan.

(2) Le sous-titre en russe de la sixième peut se traduire par les adjectifs "Pathétique" ou "Vibrante".

Cycle Piotr Ilyitch Tchaïkovski/Les six symphonies.

Symphonie n° 3 en ré majeur opus 29.

Symphonie n° 6 en si mineur opus 74.

Orchestre de l'Opéra National de Paris.

Philippe Jordan, direction musicale.

À revoir jusqu'au 15 août 2018 sur Culturebox et Philharmonie Live.

Diffusion à venir du concert sur les chaînes TF1, France 3 et Mezzo.

Avec son lyrisme éperdu contrarié par une obsédante energeia (celle du retour à la vie), ses mariages troublants de timbres et de couleurs (dans l'Allegro molto vivace) et ses plans sonores aux contours constamment parfaits, cette sixième symphonie revit ici avec une vraie plénitude mélodique. Rendue magnifiquement à son registre "vibrant" (2) comme à son drame essentiel, elle touche droit au cœur et réveille l'âme jusqu'au long silence final. En cette soirée Philippe Jordan et son superbe orchestre nous a rappelé avec l'éloquence idoine que Tchaïkovski y disait tout autant un adieu aux souffrances qu'aux formes du passé.

(1) Dixit Philippe Jordan.

(2) Le sous-titre en russe de la sixième peut se traduire par les adjectifs "Pathétique" ou "Vibrante".

Cycle Piotr Ilyitch Tchaïkovski/Les six symphonies.

Symphonie n° 3 en ré majeur opus 29.

Symphonie n° 6 en si mineur opus 74.

Orchestre de l'Opéra National de Paris.

Philippe Jordan, direction musicale.

À revoir jusqu'au 15 août 2018 sur Culturebox et Philharmonie Live.

Diffusion à venir du concert sur les chaînes TF1, France 3 et Mezzo.