Le grand opéra à la française - un genre à la charnière de deux styles, celui du Bel Canto et du Romantisme - a fait les délices du public de la Monarchie de Juillet et bien au delà. Les opéras de la période française de Giacomo Meyerbeer ont en effet été parmi les plus joués et acclamés au XIXe et au début du XXe siècle.

Ouvrant la voie aux triomphes des Verdi, Offenbach, Gounod et autres Wagner, l'œuvre du compositeur allemand a par la suite subi un effacement presque total des scènes - nonobstant quelques rares reprises dont celle des "Huguenots" à l'Opéra national du Rhin (1), il y a un peu plus de cinq ans. On peut s'interroger à l'infini sur les raisons d'une telle désaffection (coût des productions, difficultés à trouver les chanteurs compétents, entre autres), mais on peut être assuré d'une chose : le nouveau spectacle de l'Opéra de Paris redonne aujourd'hui ses lettres de noblesse à une œuvre qui n'est pas sans attraits.

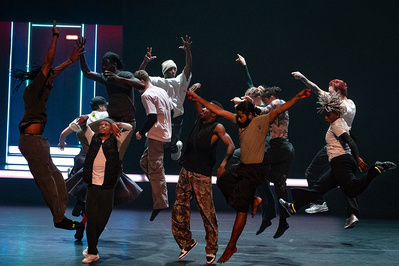

D'abord l'opéra lui-même est une sorte de super production d'avant l'invention du cinéma avec ses quatre heures de musique dédiées à un sujet historique (La Nuit de la Saint-Barthélémy en août 1572), une intrigue implexe trahissant sans vergogne la grande Histoire, avec ses chœurs impressionnants et ses sept rôles principaux nécessitant de solides chanteurs - sans oublier les nombreux figurants et un ballet ornant des tableaux qui doivent impressionner ou charmer. Et les bonnes surprises ne manquent pas à la (re)découverte de ces "Huguenots", qui furent le deuxième triomphe parisien d'un compositeur qui régna de son vivant sur Paris sans partage (2).

Ouvrant la voie aux triomphes des Verdi, Offenbach, Gounod et autres Wagner, l'œuvre du compositeur allemand a par la suite subi un effacement presque total des scènes - nonobstant quelques rares reprises dont celle des "Huguenots" à l'Opéra national du Rhin (1), il y a un peu plus de cinq ans. On peut s'interroger à l'infini sur les raisons d'une telle désaffection (coût des productions, difficultés à trouver les chanteurs compétents, entre autres), mais on peut être assuré d'une chose : le nouveau spectacle de l'Opéra de Paris redonne aujourd'hui ses lettres de noblesse à une œuvre qui n'est pas sans attraits.

D'abord l'opéra lui-même est une sorte de super production d'avant l'invention du cinéma avec ses quatre heures de musique dédiées à un sujet historique (La Nuit de la Saint-Barthélémy en août 1572), une intrigue implexe trahissant sans vergogne la grande Histoire, avec ses chœurs impressionnants et ses sept rôles principaux nécessitant de solides chanteurs - sans oublier les nombreux figurants et un ballet ornant des tableaux qui doivent impressionner ou charmer. Et les bonnes surprises ne manquent pas à la (re)découverte de ces "Huguenots", qui furent le deuxième triomphe parisien d'un compositeur qui régna de son vivant sur Paris sans partage (2).

Frappe d'abord l'efficacité de l'orchestration avec l'utilisation d'un orchestre massif, et aussi de belles trouvailles comme ces interventions répétées d'instruments solistes épousant le chant des personnages principaux ou accompagnant une scène majeure - par exemple, la viole d'amour pour le héros Raoul de Nangis ou la clarinette basse (utilisée pour la première fois à l'opéra) pendant la cérémonie de mariage de Valentine de Saint-Bris. La direction de Michele Mariotti, d'abord flottante en cette première, a tiré ensuite de beaux accents de la fosse.

Frappe aussi la caractérisation vocale et dramatique contrastée des rôles ; les scènes comique et tragique s'enchaînent grâce à une galerie de personnages hauts en couleur (le Comte de Nevers), glaçants (Le Comte de Saint-Bris), charmants (Marguerite de Valois) ou pathétiques (Raoul et Valentine). L'écriture chorale est également particulièrement fastueuse dans ces tableaux où s'opposent Catholiques fanatiques (ou pas) et Protestants ; les chœurs de l'Opéra de Paris se montrant particulièrement frappants et justes.

Frappe aussi la caractérisation vocale et dramatique contrastée des rôles ; les scènes comique et tragique s'enchaînent grâce à une galerie de personnages hauts en couleur (le Comte de Nevers), glaçants (Le Comte de Saint-Bris), charmants (Marguerite de Valois) ou pathétiques (Raoul et Valentine). L'écriture chorale est également particulièrement fastueuse dans ces tableaux où s'opposent Catholiques fanatiques (ou pas) et Protestants ; les chœurs de l'Opéra de Paris se montrant particulièrement frappants et justes.

Malédiction attachée à Meyerbeer (ou pas), deux défections ont failli compromettre cette redécouverte en forme de réhabilitation. Quelques semaines avant la première (après défaillance de la chanteuse annoncée), le rôle de Marguerite de Valois a pu être confié à la soprano Lisette Oropesa, qui s'est taillée un immense succès dans ce rôle écrasant (au deuxième acte avec son air "O beau pays de la Touraine" - un succès mérité dans un passage éprouvant et acrobatique qu'elle domine avec aisance – écrit, il est vrai, pour déchaîner l'enthousiasme).

De surcroît, l'autre rôle non moins écrasant de Raoul de Nangis a dû être repris in extremis (quasiment à la veille de cette première) par le ténor Yosep Kang. Dans ces conditions extrêmes, le ténor a parfois été quelque peu défaillant (particulièrement dans le registre aigu), malgré une excellente diction et un beau timbre dans le medium de la voix.

L'ensemble de la distribution, de haute volée, s'est révélé plus que séduisante avec une équipe de chanteurs français qui fait honneur à la scène nationale. C'est avec raison que l'Opéra de Paris fait appel à eux de façon plus marquée ces dernières saisons. Le Page Urbain de la mezzo Karine Deshayes est fabuleux, de même que le Comte de Nevers du baryton Florian Sempey.

De surcroît, l'autre rôle non moins écrasant de Raoul de Nangis a dû être repris in extremis (quasiment à la veille de cette première) par le ténor Yosep Kang. Dans ces conditions extrêmes, le ténor a parfois été quelque peu défaillant (particulièrement dans le registre aigu), malgré une excellente diction et un beau timbre dans le medium de la voix.

L'ensemble de la distribution, de haute volée, s'est révélé plus que séduisante avec une équipe de chanteurs français qui fait honneur à la scène nationale. C'est avec raison que l'Opéra de Paris fait appel à eux de façon plus marquée ces dernières saisons. Le Page Urbain de la mezzo Karine Deshayes est fabuleux, de même que le Comte de Nevers du baryton Florian Sempey.

Dans cette foule que charrient les scènes à grand spectacle, ils captent sans peine l'attention, nous captivent et ravissent de bout en bout. Les basses Nicolas Testé (Marcel) et Paul Gay (Saint-Bris) apportent respectivement la fidélité fanatique et la noirceur attendues de leurs personnages avec une élégance remarquable.

Les jeunes chanteurs, tels Cyrille Dubois, François Rougier et Patrick Bolleire, prouvent encore une fois qu'on ne peut guère être plus talentueux. Si la soprano Ermonela Jaho, très belle chanteuse d'ordinaire, peine à nous émouvoir dans le rôle de Valentine, c'est que ce dernier ne semble guère taillé pour elle. Ils évoluent dans la mise en scène graphique d'Andreas Kriegenburg, une proposition efficace avec son élégance et sa modernité un rien trop sage. À la réflexion, ces "Huguenots" sont bien ce qu'ils semblent être finalement : ce divertissement de roi qu'on aurait sans doute bien tort de prendre trop au sérieux, mais qu'on aurait tort de mépriser.

Les jeunes chanteurs, tels Cyrille Dubois, François Rougier et Patrick Bolleire, prouvent encore une fois qu'on ne peut guère être plus talentueux. Si la soprano Ermonela Jaho, très belle chanteuse d'ordinaire, peine à nous émouvoir dans le rôle de Valentine, c'est que ce dernier ne semble guère taillé pour elle. Ils évoluent dans la mise en scène graphique d'Andreas Kriegenburg, une proposition efficace avec son élégance et sa modernité un rien trop sage. À la réflexion, ces "Huguenots" sont bien ce qu'ils semblent être finalement : ce divertissement de roi qu'on aurait sans doute bien tort de prendre trop au sérieux, mais qu'on aurait tort de mépriser.

(1) Dans la production de Marc Minkowski et d'Olivier Py.

(2) Jean-Philippe Thiellay, directeur général adjoint de l'Opéra de Paris, vient de publier une biographie de Meyerbeer chez Actes Sud. Un travail érudit qui retrace le parcours du compositeur et replace son œuvre dans les enjeux de son époque et de la nôtre ; et une réhabilitation en forme de plaidoyer pour lui redonner toute sa place sur nos scènes lyriques dans un essai solidement étayé.

Du 28 septembre au 24 octobre 2018 à 18 h.

Un livestream de la soirée du 4 octobre est disponible sur le site de Culturebox.

Diffusion sur France Musique le 21 octobre 2018 à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille Paris 12e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

(2) Jean-Philippe Thiellay, directeur général adjoint de l'Opéra de Paris, vient de publier une biographie de Meyerbeer chez Actes Sud. Un travail érudit qui retrace le parcours du compositeur et replace son œuvre dans les enjeux de son époque et de la nôtre ; et une réhabilitation en forme de plaidoyer pour lui redonner toute sa place sur nos scènes lyriques dans un essai solidement étayé.

Du 28 septembre au 24 octobre 2018 à 18 h.

Un livestream de la soirée du 4 octobre est disponible sur le site de Culturebox.

Diffusion sur France Musique le 21 octobre 2018 à 20 h.

Opéra national de Paris.

Place de la Bastille Paris 12e.

Tél. : 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"Les Huguenots" (1836).

Opéra en cinq actes.

Musique de Giacomo Meyerbeer (1791-1864).

Livret d'E. Scribe et E. Deschamps.

En langue française surtitrée en français et en anglais.

Durée : 5 h avec deux entractes.

Michele Mariotti, direction musicale.

Andreas Kriegenburg, mise en scène.

Tanja Hofmann, costumes.

Harald B. Thor, décors.

Andreas Grüter, lumières.

Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Paris.

José Luis Basso, chef des Chœurs.

Opéra en cinq actes.

Musique de Giacomo Meyerbeer (1791-1864).

Livret d'E. Scribe et E. Deschamps.

En langue française surtitrée en français et en anglais.

Durée : 5 h avec deux entractes.

Michele Mariotti, direction musicale.

Andreas Kriegenburg, mise en scène.

Tanja Hofmann, costumes.

Harald B. Thor, décors.

Andreas Grüter, lumières.

Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Paris.

José Luis Basso, chef des Chœurs.