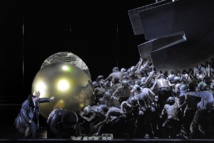

© Opéra national de Paris.

Pour bien commencer cette nouvelle année, peut-on rêver mieux que de plonger dans les flots parfaits de la musique de "L'Or du Rhin" ? C’est le "Prologue en quatre scènes" de la fameuse tétralogie de l’Anneau - ou Ring - que le compositeur allemand a composé de la fin des années 1860 à 1876, en commençant par la fin ! En effet, il écrit d’abord "Le Crépuscule des Dieux" - où meurent Brünnehilde et Siegfried - et remonte la chronologie de l’intrigue, poussé par une irrépressible nécessité intérieure jusqu’à ce Prologue magique. Pour ce qui concerne le livret, car la musique est écrite très tôt. C’est dans l’ordre, cependant, que la production de 2010 - 2011 de l’Opéra Bastille sera redonnée de fin janvier à mi-juin ! Notons qu’un "Wagner Festival" sera l’occasion de voir le Ring de surcroît en intégralité, sur quatre journées du 18 au 26 juin en prenant un unique abonnement. Enfin, "Siegfried et l’anneau maudit", une réécriture pour le jeune public, permettra aux wagnériens en culottes courtes de découvrir en mars ce fascinant chef-d’œuvre.

"L’Or du Rhin" déploie dès l’abord un univers mythique, antérieur à l’humanité, un monde originel où se combattent des dieux, des géants et des nains maléfiques, entre le Rhin où nagent des ondines et le Walhalla - l’Olympe germanique. C’est l’exposition du drame où le mal prend racine : l’or dont on va forger un anneau donne un pouvoir absolu que Wotan, roi des dieux, le nain Alberich - le Nibelung - et les géants se disputent. Les mensonges, les trahisons, les meurtres signalent la fin d’une ère harmonieuse, et l’abandon de l’Amour (ou union heureuse dans le cosmos). À la fin des quatre opéras de la tétralogie, seul le sacrifice de Brünnehilde, dans "Le Crépuscule des Dieux", mettra un terme à la malédiction ; prélude peut-être à une ère humaine de bonheur et d’amour. N’oublions pas que Richard Wagner a participé à la Révolution de 1848 à Dresde, avant de devoir fuir la répression policière ! La longue période de conception du Ring induit évidemment des infléchissements au projet, en particulier à cause de l’évolution des conceptions du génie protégé par Louis II de Bavière, après maintes tribulations et avanies.

"L’Or du Rhin" déploie dès l’abord un univers mythique, antérieur à l’humanité, un monde originel où se combattent des dieux, des géants et des nains maléfiques, entre le Rhin où nagent des ondines et le Walhalla - l’Olympe germanique. C’est l’exposition du drame où le mal prend racine : l’or dont on va forger un anneau donne un pouvoir absolu que Wotan, roi des dieux, le nain Alberich - le Nibelung - et les géants se disputent. Les mensonges, les trahisons, les meurtres signalent la fin d’une ère harmonieuse, et l’abandon de l’Amour (ou union heureuse dans le cosmos). À la fin des quatre opéras de la tétralogie, seul le sacrifice de Brünnehilde, dans "Le Crépuscule des Dieux", mettra un terme à la malédiction ; prélude peut-être à une ère humaine de bonheur et d’amour. N’oublions pas que Richard Wagner a participé à la Révolution de 1848 à Dresde, avant de devoir fuir la répression policière ! La longue période de conception du Ring induit évidemment des infléchissements au projet, en particulier à cause de l’évolution des conceptions du génie protégé par Louis II de Bavière, après maintes tribulations et avanies.

© Opéra national de Paris.

Ce Ring comporte quelques unes des plus belles pages de la musique occidentale. Les 137 mesures qui ouvrent le prologue sont si géniales - un accord de mi glissant en bémol - qu’on les réentend souvent ailleurs. Dernier exemple en date : elles accompagnent l’introduction du grand film de Terrence Malick, "Le Nouveau Monde". Comme l’écrivait l’incomparable poète**, on croirait sombrer "dans les vertigineuses conceptions de l’opium".

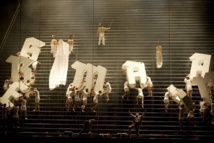

Une reprise donc de la production de l’an passé : dans la mise en scène de Günter Krämer, décriée à l’époque et que j’avais pourtant appréciée. Je sais : j’aime être à contre-courant. Peu convaincue par certains épisodes de "Siegfried", néanmoins la plupart des propositions du metteur en scène allemand m’ont semblé pertinentes pour les quatre opéras, parfois magnifiques, souvent épiques, offrant des images inoubliables à notre rêverie de l’œuvre. Les thèmes musicaux grandioses du Walhalla, de Loge dieu du feu ou celui, déchirant, du Renoncement à l’Amour trouvent leur traduction dans des scènes fulgurantes. Citons les apparitions de la déesse mère Erda et des trois Nornes, sœurs grises de la Destinée, ou encore l’apothéose finale des dieux, déjà illusoire. Des machineries gigantesques transcendent la représentation du Nibelheim souterrain où travaillent péniblement les Nibelungen. Espérons qu’on réévaluera cette vision du Ring, grâce aux décors de Jürgen Bäckmann et aux lumières de Diego Leetz. Une vision d’ailleurs qui ne manque pas d’ironie ici ou là : la hiérarchie de fer entre les dieux et les autres protagonistes étant toujours soulignée, comme leur naïve duplicité. Antique et éternelle lutte des classes ?

La distribution se retrouve presque à l’identique. Mais le rôle de Wotan sera chanté selon les soirées par le baryton Thomas Johannes Mayer et la basse lettone Egils Silins, à la place de Falk Struckmann qui n’avait pas tout à fait convaincu. Notons que la basse Lars Wodt (dans le rôle du géant Fasolt) et la soprano Edith Haller (en déesse Freia) feront leur début à Paris à cette occasion. Surtout, quel bonheur de retrouver la direction subtile et puissante du directeur musical Philippe Jordan, à juste titre désigné à la tête de la Philharmonie de Vienne en 2014 ! Comptez sur moi, j’y serai !

Notes :

* D’après Julien Gracq.

** Charles Baudelaire, qui d’autre ?

Une reprise donc de la production de l’an passé : dans la mise en scène de Günter Krämer, décriée à l’époque et que j’avais pourtant appréciée. Je sais : j’aime être à contre-courant. Peu convaincue par certains épisodes de "Siegfried", néanmoins la plupart des propositions du metteur en scène allemand m’ont semblé pertinentes pour les quatre opéras, parfois magnifiques, souvent épiques, offrant des images inoubliables à notre rêverie de l’œuvre. Les thèmes musicaux grandioses du Walhalla, de Loge dieu du feu ou celui, déchirant, du Renoncement à l’Amour trouvent leur traduction dans des scènes fulgurantes. Citons les apparitions de la déesse mère Erda et des trois Nornes, sœurs grises de la Destinée, ou encore l’apothéose finale des dieux, déjà illusoire. Des machineries gigantesques transcendent la représentation du Nibelheim souterrain où travaillent péniblement les Nibelungen. Espérons qu’on réévaluera cette vision du Ring, grâce aux décors de Jürgen Bäckmann et aux lumières de Diego Leetz. Une vision d’ailleurs qui ne manque pas d’ironie ici ou là : la hiérarchie de fer entre les dieux et les autres protagonistes étant toujours soulignée, comme leur naïve duplicité. Antique et éternelle lutte des classes ?

La distribution se retrouve presque à l’identique. Mais le rôle de Wotan sera chanté selon les soirées par le baryton Thomas Johannes Mayer et la basse lettone Egils Silins, à la place de Falk Struckmann qui n’avait pas tout à fait convaincu. Notons que la basse Lars Wodt (dans le rôle du géant Fasolt) et la soprano Edith Haller (en déesse Freia) feront leur début à Paris à cette occasion. Surtout, quel bonheur de retrouver la direction subtile et puissante du directeur musical Philippe Jordan, à juste titre désigné à la tête de la Philharmonie de Vienne en 2014 ! Comptez sur moi, j’y serai !

Notes :

* D’après Julien Gracq.

** Charles Baudelaire, qui d’autre ?

© Opéra national de Paris.

Du 29 janvier au 12 février 2013.

Lundi 4, mardi 29 et 12, jeudi 7, vendredi 1 à 19 h 30 ; dimanche 10 à 14 h 30.

Opéra Bastille, Paris 12, 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"L’Or du Rhin"

Prologue en quatre scènes au festival scénique "L’Anneau du Nibelung" (1869).

Musique de Richard Wagner (1813 - 1883).

Livret en allemand du compositeur.

Durée : 2 h 29 sans entracte.

Philippe Jordan, direction musicale.

Günter Krämer, mise en scène.

Jürgen Bäckmann, décors.

Falk Bauer, costumes.

Diego Leetz, lumières.

Otto Pichler, chorégraphie.

Lundi 4, mardi 29 et 12, jeudi 7, vendredi 1 à 19 h 30 ; dimanche 10 à 14 h 30.

Opéra Bastille, Paris 12, 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"L’Or du Rhin"

Prologue en quatre scènes au festival scénique "L’Anneau du Nibelung" (1869).

Musique de Richard Wagner (1813 - 1883).

Livret en allemand du compositeur.

Durée : 2 h 29 sans entracte.

Philippe Jordan, direction musicale.

Günter Krämer, mise en scène.

Jürgen Bäckmann, décors.

Falk Bauer, costumes.

Diego Leetz, lumières.

Otto Pichler, chorégraphie.

Thomas Johannes Mayer (29 janvier, 4, 10 février) / Egils Silins (1er, 7, 12 février), Wotan.

Samuel Youn, Donner.

Bernard Richter, Froh.

Kim Begley, Loge.

Peter Sidhom, Alberich.

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Mime.

Lars Woldt, Fasolt.

Günther Groissböck, Fafner.

Sophie Koch, Fricka.

Edith Haller, Freia.

Qiu Lin Zhang, Erda.

Caroline Stein, Woglinde.

Louise Callinan, Wellgunde.

Wiebke Lehmkuhl, Flosshilde.

Orchestre de l’Opéra national de Paris.

Prochaines représentations à Bastille :

"La Walkyrie" : du 17 février au 10 mars 2013.

"Siegfried" : du 21 mars au 15 avril 2013.

"Le Crépuscule des Dieux" : du 21 mai au 16 juin 2013.

"Wagner Festival"

"L’Or du Rhin" : le 18 juin 2013 à 19 h 30.

"La Walkyrie" : le 19 juin 2013 à 19 h 30.

"Siegfried" : le 23 juin 2013 à 14 h.

"Le Crépuscule des Dieux" : le 26 juin 2013 à 18 h.

Jeune Public (à partir de sept ans).

"Siegfried et l’anneau maudit", arrangement de Cyrille Lehn : du 26 mars au 6 avril 2013 à 20 h.

Amphithéâtre Bastille.

Samuel Youn, Donner.

Bernard Richter, Froh.

Kim Begley, Loge.

Peter Sidhom, Alberich.

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Mime.

Lars Woldt, Fasolt.

Günther Groissböck, Fafner.

Sophie Koch, Fricka.

Edith Haller, Freia.

Qiu Lin Zhang, Erda.

Caroline Stein, Woglinde.

Louise Callinan, Wellgunde.

Wiebke Lehmkuhl, Flosshilde.

Orchestre de l’Opéra national de Paris.

Prochaines représentations à Bastille :

"La Walkyrie" : du 17 février au 10 mars 2013.

"Siegfried" : du 21 mars au 15 avril 2013.

"Le Crépuscule des Dieux" : du 21 mai au 16 juin 2013.

"Wagner Festival"

"L’Or du Rhin" : le 18 juin 2013 à 19 h 30.

"La Walkyrie" : le 19 juin 2013 à 19 h 30.

"Siegfried" : le 23 juin 2013 à 14 h.

"Le Crépuscule des Dieux" : le 26 juin 2013 à 18 h.

Jeune Public (à partir de sept ans).

"Siegfried et l’anneau maudit", arrangement de Cyrille Lehn : du 26 mars au 6 avril 2013 à 20 h.

Amphithéâtre Bastille.