Tout a déjà été écrit sur le dernier opéra de Mozart composé sur un livret d'Emmanuel Schikaneder, acteur et chanteur à la tête d'une troupe (le Papageno de la création en septembre 1791 à Vienne) et compagnon de la même loge maçonnique : son mélange virtuose de registres seria et buffa avec ses couples frappés au coin du grotesque et du sublime. Une bigarrure génialement mariée dans l'écriture musicale d'un compositeur exceptionnel (à qui il reste deux mois à vivre).

Son livret a également fait couler beaucoup d'encre, avec son intrigue problématique due à sa réécriture en urgence - pour se démarquer d'un concurrent qui venait de créer une œuvre au sujet identique. Les personnages apparemment positifs du premier acte (La Reine de la Nuit et ses Dames) devenant les méchants du second. Et vice-versa, avec un Grand Prêtre égyptien, Sarastro, plutôt inquiétant de prime abord. Mal servi par un fourbe licencieux (Monostatos), il fait subir aux héros Tamino et Pamina une initiation plutôt cruelle, inspirée lointainement des rites de la franc-maçonnerie.

Son livret a également fait couler beaucoup d'encre, avec son intrigue problématique due à sa réécriture en urgence - pour se démarquer d'un concurrent qui venait de créer une œuvre au sujet identique. Les personnages apparemment positifs du premier acte (La Reine de la Nuit et ses Dames) devenant les méchants du second. Et vice-versa, avec un Grand Prêtre égyptien, Sarastro, plutôt inquiétant de prime abord. Mal servi par un fourbe licencieux (Monostatos), il fait subir aux héros Tamino et Pamina une initiation plutôt cruelle, inspirée lointainement des rites de la franc-maçonnerie.

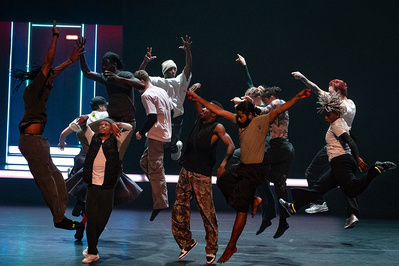

Une œuvre en tout cas de son temps, celui du Siècle des Lumières, avec son idéal de société fraternelle où l'amour triomphe, et ses préceptes rousseauistes d'une Nature forcément bonne attelée à la Raison. Mais "La Flûte enchantée" est aussi conçu, dès sa création, comme un grand spectacle populaire destiné avant tout à divertir. C'est un triomphe en 1791, jamais démenti depuis, avec ses arias devenus de véritables hits partout repris. C'est l'origine de ce plaisir simple et jouissif qu'on retrouve dans cette production originale et poétique créée à Berlin en 2012. Comment faire du neuf avec un opéra aussi célèbre et dont les multiples exégèses scéniques sont dans toutes les mémoires ?

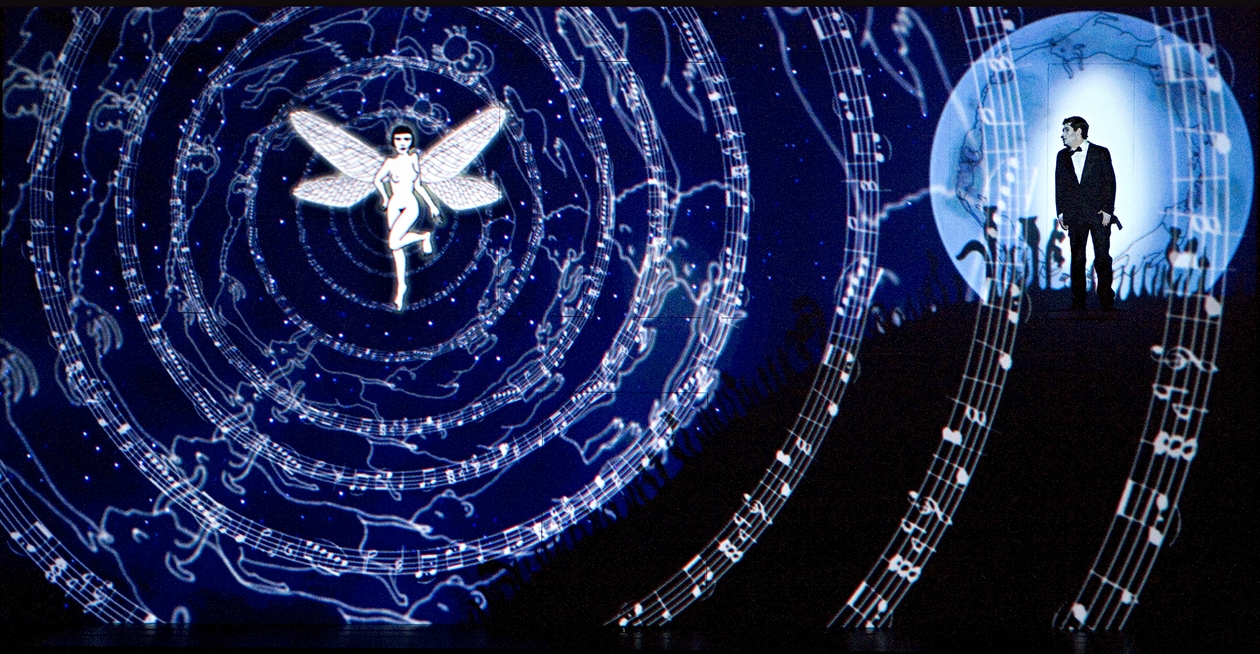

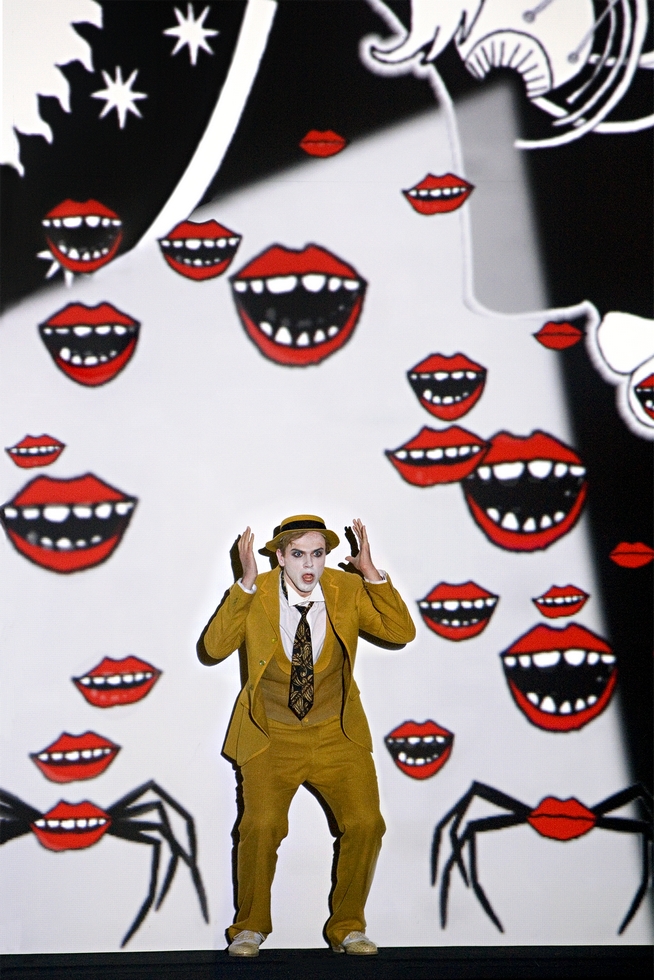

Barrie Kosky, metteur en scène et directeur du Komische Oper, a trouvé, en faisant appel au Collectif 1927 qui mêle théâtre et vidéo, références au cinéma des années vingt, à l'univers de la bande dessinée, aux arts plastiques et au music-hall. Le résultat est frais comme le verre de vin rose que boit Papageno au deuxième acte, entraînant la vision d'une cohorte de petits éléphants roses volants.

Barrie Kosky, metteur en scène et directeur du Komische Oper, a trouvé, en faisant appel au Collectif 1927 qui mêle théâtre et vidéo, références au cinéma des années vingt, à l'univers de la bande dessinée, aux arts plastiques et au music-hall. Le résultat est frais comme le verre de vin rose que boit Papageno au deuxième acte, entraînant la vision d'une cohorte de petits éléphants roses volants.

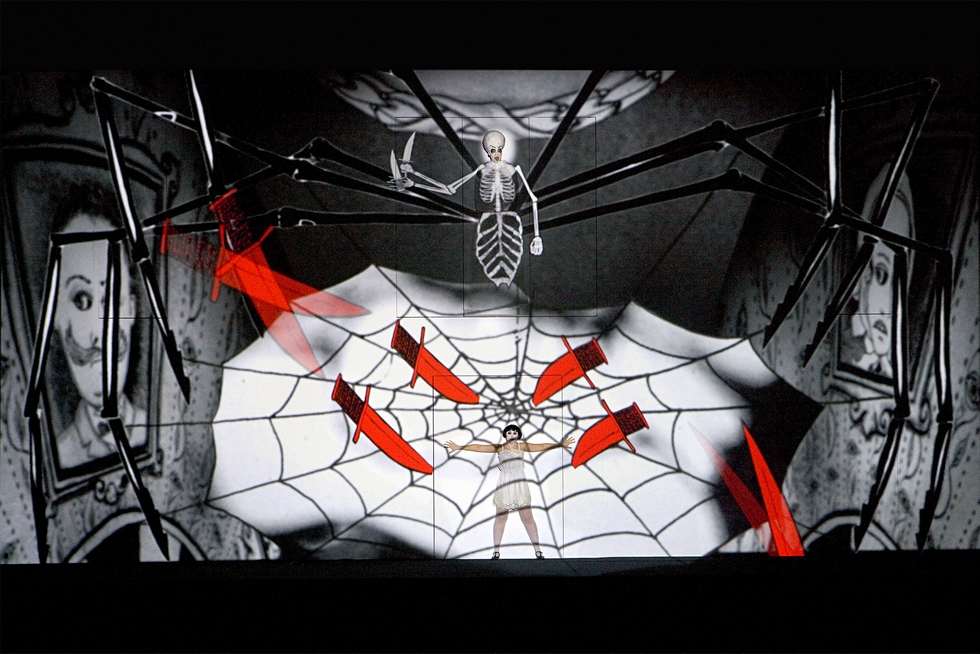

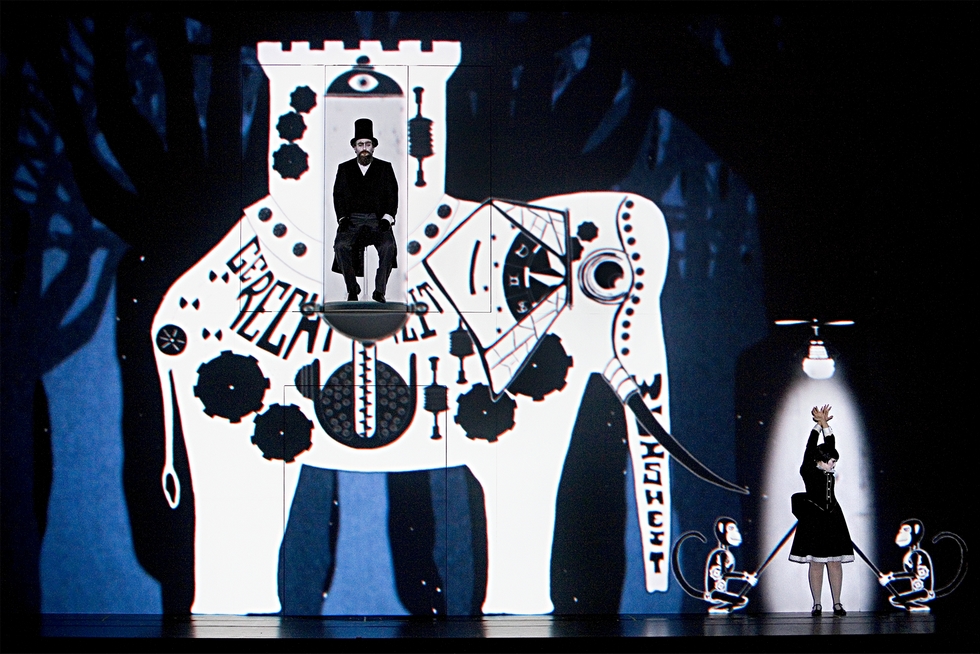

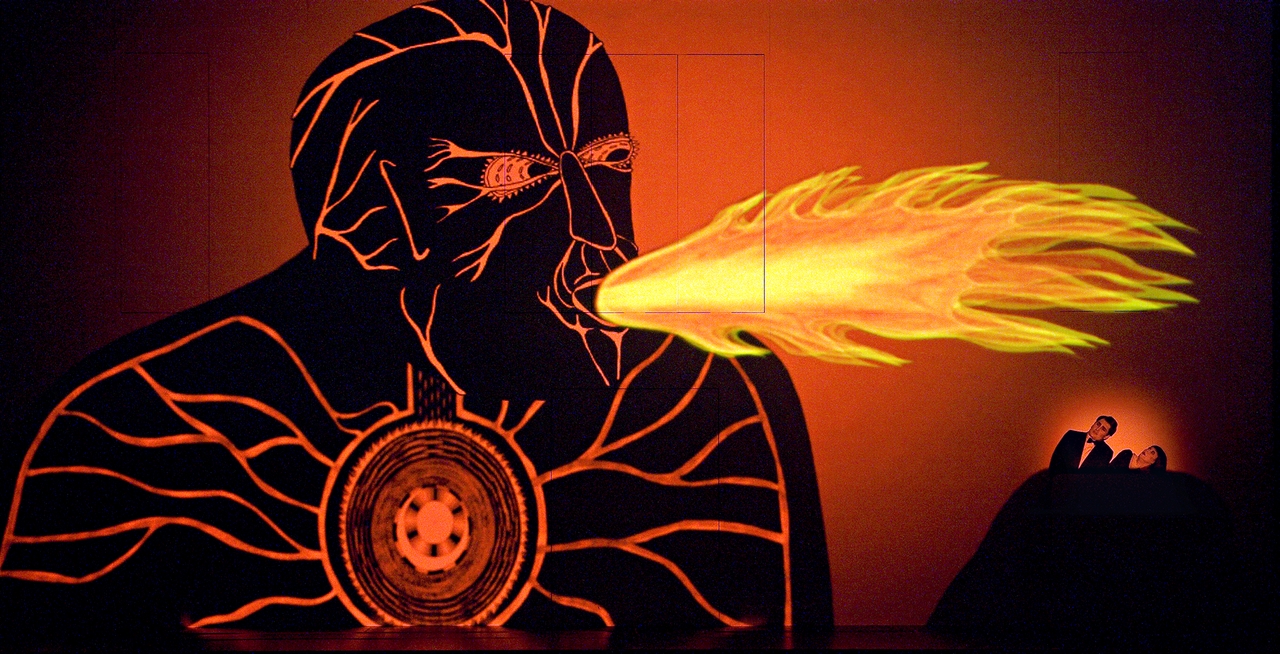

Tamino et Papageno sont des jumeaux du personnage burlesque de Buster Keaton. Pamina ressemble comme deux gouttes d'eau à l'actrice Louise Brooks, alors que le méchant Monostatos est un nouveau Nosferatu. Le prêtre Sarastro emprunte tout aux mages et hommes de sciences des romans de Jules Verne (on songe au "Château des Carpathes") et la Reine de la Nuit terrifie en araignée géante. Nulle place dans cette production, on l'aura compris, à l'interprétation maçonnique de l'opéra.

Et le charme opère dans cette lanterne magique qui nous est proposée - dès qu'on s'habitue au mur blanc qui occupe tout l'espace, faisant écran pour la vidéo. Les chanteurs surviennent de trappes qui s'ouvrent dans ce mur. Ce qui les oblige souvent à l'immobilité alors même qu'ils s'insèrent (mimant la course par exemple) dans de petites séquences inventives et colorées à la Méliès, illustrant drôlement les péripéties de l'intrigue. Parfois ils traversent la scène, toujours poursuivis par les images.

Raccourci d'un bon vingt minutes (avec des airs rabotés et des récitatifs remplacés par des cartons du type de ceux du cinéma muet), l'opéra file son train sans temps mort, comme rajeuni. La musique d'un piano-forte lie les scènes avec des extraits de deux "Fantaisies" de Mozart (les n° 3 et 4), à la façon d'un piano de bastringue. On se croirait à Berlin dans les Années Folles.

Et le charme opère dans cette lanterne magique qui nous est proposée - dès qu'on s'habitue au mur blanc qui occupe tout l'espace, faisant écran pour la vidéo. Les chanteurs surviennent de trappes qui s'ouvrent dans ce mur. Ce qui les oblige souvent à l'immobilité alors même qu'ils s'insèrent (mimant la course par exemple) dans de petites séquences inventives et colorées à la Méliès, illustrant drôlement les péripéties de l'intrigue. Parfois ils traversent la scène, toujours poursuivis par les images.

Raccourci d'un bon vingt minutes (avec des airs rabotés et des récitatifs remplacés par des cartons du type de ceux du cinéma muet), l'opéra file son train sans temps mort, comme rajeuni. La musique d'un piano-forte lie les scènes avec des extraits de deux "Fantaisies" de Mozart (les n° 3 et 4), à la façon d'un piano de bastringue. On se croirait à Berlin dans les Années Folles.

Il ne faut pas pour autant attendre l'interprétation du siècle. On a entendu mieux, évidemment. D'autant plus que le jeune chef Kevin John Edusei a des partis-pris sur la partition, qui laissent pantois (avec par exemple une ouverture jouée à cent à l'heure, comme si l'orchestre avait un dernier métro à prendre). Mais la sublime musique de Mozart vient à bout de tout, c'est connu, même des interprètes les plus fâchés avec elle. Humour et émotion sont donc bien là.

On notera aussi la très bonne tenue de la plupart des (jeunes) chanteurs de cette production* des plus insolentes ; s'apprécient sans aucune restriction la Pamina alerte et charmante de Kim-Lillian Strebel, le Papageno lunaire de Richard Sveda et la superbe basse Andreas Bauer dans le rôle de Sarastro.

*La production propose en alternance deux distributions des rôles.

On notera aussi la très bonne tenue de la plupart des (jeunes) chanteurs de cette production* des plus insolentes ; s'apprécient sans aucune restriction la Pamina alerte et charmante de Kim-Lillian Strebel, le Papageno lunaire de Richard Sveda et la superbe basse Andreas Bauer dans le rôle de Sarastro.

*La production propose en alternance deux distributions des rôles.

Opéra Comique.

1 Place Boïeldieu 75002 Paris.

Tél. : 0825 01 01 23.

>> opera-comique.com

"Die Zauberflöte" (1791).

Singspiel en deux actes.

Musique de Wolfgang Amadeus Mozart sur un livret d'Emmanuel Schikaneder.

En langue allemande surtitrée en français.

Durée : 2 h 40 avec un entracte.

1 Place Boïeldieu 75002 Paris.

Tél. : 0825 01 01 23.

>> opera-comique.com

"Die Zauberflöte" (1791).

Singspiel en deux actes.

Musique de Wolfgang Amadeus Mozart sur un livret d'Emmanuel Schikaneder.

En langue allemande surtitrée en français.

Durée : 2 h 40 avec un entracte.

Kevin John Edusei, direction musicale.

Suzanne Andrade, Barrie Kosky, mise en scène.

Paul Barritt, animation.

Collectif 1927 (S. Andrade, P. Barritt), Barrie Kosky, conception.

Esther Bialas, décors et costumes.

Ulrich Lenz, dramaturgie.

Diego Leetz, lumières.

Kim-Lillian Strebel, Pamina.

Adrian Strooper, Tamino.

Olga Pudova, la Reine de la Nuit.

Andreas Bauer, Sarastro, L'Orateur.

Richard Sveda, Papageno.

Martha Eason, Papagena.

Johannes Dunz, Monostatos.

Tölzer Knabenchor, Trois Garçons.

Arnold Schönberg Chor.

Orchestre du Komische Oper Berlin.

Suzanne Andrade, Barrie Kosky, mise en scène.

Paul Barritt, animation.

Collectif 1927 (S. Andrade, P. Barritt), Barrie Kosky, conception.

Esther Bialas, décors et costumes.

Ulrich Lenz, dramaturgie.

Diego Leetz, lumières.

Kim-Lillian Strebel, Pamina.

Adrian Strooper, Tamino.

Olga Pudova, la Reine de la Nuit.

Andreas Bauer, Sarastro, L'Orateur.

Richard Sveda, Papageno.

Martha Eason, Papagena.

Johannes Dunz, Monostatos.

Tölzer Knabenchor, Trois Garçons.

Arnold Schönberg Chor.

Orchestre du Komische Oper Berlin.