Curieux objet que cet opéra, troisième fruit de la collaboration entre le compositeur Richard Strauss et l'écrivain Hugo von Hofmannsthal de par sa longue et quelque peu erratique conception. Avant "Capriccio" (pensé après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale), la deuxième version d' "Ariane à Naxos", créée en 1916 à Vienne, tente sur le modèle du pasticcio du XVIIIe siècle d'imaginer un futur tant pour l'opéra comme genre (après le séisme wagnérien) que pour l'œuvre de Strauss lui-même, après "Elektra".

En 1912, il s'agit d'abord pour le compositeur allemand d'ajouter un opéra en un acte à une réécriture de la comédie-ballet de Molière, "Le Bourgeois Gentilhomme", avec un livret confié à Hofmannsthal, par ailleurs traducteur de la pièce. L'échec complet public et critique de cette version initiale entraîne et paralyse à la fois une refonte du projet.

La déclaration de guerre de 1914 n'arrange rien mais, malgré quelques divergences de vues entre les deux génies, une seconde version totalement remaniée voit le jour peu à peu : un prologue mi-parlé mi-chanté justifiera désormais (en lieu et place de la pièce de Molière) le projet fou de l'opéra qui le suit. Un riche Viennois parvenu impose - dans son somptueux hôtel particulier - qu'un compositeur d'opera seria flanqué de chanteurs tout gonflés de leur importance (La Prima Donna et le Ténor) accepte de voir son œuvre mêlée aux improvisations d'une troupe rompue aux bouffonneries de la commedia dell'arte.

Mariage de la carpe et du lapin, ou plutôt union impossible a priori du monde des dieux (le Compositeur livre en effet sa vision du mythe éculé à l'opéra de la fidèle Ariane abandonnée sur l'île de Naxos par l'ingrat Thésée) et de celui des burlesques aventures amoureuses de Zerbinetta ; aventures censément plus appréciées d'un public vulgaire. L'actrice dans son rôle de soubrette, accompagnée par un gai quatuor emmené par Arlequin, tentera de ramener à la raison une Ariane éplorée qui n'attend plus que la mort.

En 1912, il s'agit d'abord pour le compositeur allemand d'ajouter un opéra en un acte à une réécriture de la comédie-ballet de Molière, "Le Bourgeois Gentilhomme", avec un livret confié à Hofmannsthal, par ailleurs traducteur de la pièce. L'échec complet public et critique de cette version initiale entraîne et paralyse à la fois une refonte du projet.

La déclaration de guerre de 1914 n'arrange rien mais, malgré quelques divergences de vues entre les deux génies, une seconde version totalement remaniée voit le jour peu à peu : un prologue mi-parlé mi-chanté justifiera désormais (en lieu et place de la pièce de Molière) le projet fou de l'opéra qui le suit. Un riche Viennois parvenu impose - dans son somptueux hôtel particulier - qu'un compositeur d'opera seria flanqué de chanteurs tout gonflés de leur importance (La Prima Donna et le Ténor) accepte de voir son œuvre mêlée aux improvisations d'une troupe rompue aux bouffonneries de la commedia dell'arte.

Mariage de la carpe et du lapin, ou plutôt union impossible a priori du monde des dieux (le Compositeur livre en effet sa vision du mythe éculé à l'opéra de la fidèle Ariane abandonnée sur l'île de Naxos par l'ingrat Thésée) et de celui des burlesques aventures amoureuses de Zerbinetta ; aventures censément plus appréciées d'un public vulgaire. L'actrice dans son rôle de soubrette, accompagnée par un gai quatuor emmené par Arlequin, tentera de ramener à la raison une Ariane éplorée qui n'attend plus que la mort.

Dans la vision de Katie Mitchell, le Prélude se situe dans les années vingt chez un couple de riches propriétaires et c'est Madame qui porte la culotte (ou plutôt le smoking) alors que Monsieur arbore une robe de soirée d'un rouge éclatant. Le majordome (le sarcastique Maik Solbach) ajoute donc à la confusion des préparatifs de coulisses juste avant le spectacle avec ses demandes toujours plus farfelues.

Le Maître de musique (impeccable Josef Wagner) tente quant à lui (alors que les domestiques déménagent meubles et tableaux) de défendre l'œuvre de son élève, le Compositeur (un rôle travesti parfaitement défendu par Angela Brower), alors que les comédiens de tréteaux doivent tenter de s'imposer au milieu des répétitions d'un Maître à danser revenu de tout (une grande Folle juchée sur des escarpins chez K. Mitchell ; une loufoquerie que Rupert Charlesworth transcende par un très beau chant).

L'ironie et le comique de situation dominent comme il se doit mais l'agitation perpétuelle de la mise en scène vient perturber les beaux moments lyriques que réserve ce prologue, tel ce superbe duo entre le Compositeur (prêt à fuir les exigences prosaïques du riche mécène caractériel) et Zerbinetta - aux charmes desquels il n'est pas insensible.

On se demande un moment comment Katie Mitchell va bien pouvoir lier scénographiquement et philosophiquement son propos (un discours féministe trempé aux gender studies anglo-saxonnes) à l'opéra straussien (et sa volonté de trouver une nouvelle voie à partir de Mozart et malgré Wagner, bref faire œuvre à sa façon virtuose et ironiquement pathétique).

Le Maître de musique (impeccable Josef Wagner) tente quant à lui (alors que les domestiques déménagent meubles et tableaux) de défendre l'œuvre de son élève, le Compositeur (un rôle travesti parfaitement défendu par Angela Brower), alors que les comédiens de tréteaux doivent tenter de s'imposer au milieu des répétitions d'un Maître à danser revenu de tout (une grande Folle juchée sur des escarpins chez K. Mitchell ; une loufoquerie que Rupert Charlesworth transcende par un très beau chant).

L'ironie et le comique de situation dominent comme il se doit mais l'agitation perpétuelle de la mise en scène vient perturber les beaux moments lyriques que réserve ce prologue, tel ce superbe duo entre le Compositeur (prêt à fuir les exigences prosaïques du riche mécène caractériel) et Zerbinetta - aux charmes desquels il n'est pas insensible.

On se demande un moment comment Katie Mitchell va bien pouvoir lier scénographiquement et philosophiquement son propos (un discours féministe trempé aux gender studies anglo-saxonnes) à l'opéra straussien (et sa volonté de trouver une nouvelle voie à partir de Mozart et malgré Wagner, bref faire œuvre à sa façon virtuose et ironiquement pathétique).

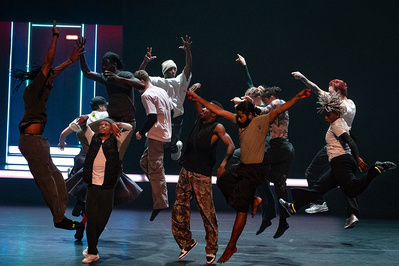

Créer un espace où on tente de faire se rejoindre et se confondre pastiches musicaux et formels et confusion des genres sexuels, est-ce bien pertinent ? Restent l'utilisation des corps des chanteurs, des lampes LED sur la robe de Zerbinetta et sur les ceintures de ses acolytes, des rats qu'on trouve semant la panique sur scène, de jolies ambiances aux couleurs radicales (jaune, mauve…). Et dans la deuxième partie une Zerbinetta donneuse de leçon (façon #metoo, c'est tendance) pour une Ariane totalement aveugle à son statut d'esclave, donnant naissance à Bacchus (son futur amant qui se montre ici bien inquiétant) et buvant le philtre de l'amour (donc du malheur) en toute irresponsabilité.

Le théâtre dans le théâtre (mais quid de ses illusions ?) n'oublie pas ici déguisement et parodie mais désamorce la dimension de merveilleux baroque voulue par le compositeur et son librettiste.

Œuvre redoutable à mettre en scène, elle toucherait ici à la limite de l'insignifiance si une distribution de haute volée ne venait pas surprendre le jeu et offrir une expérience d'intense jouissance aux cœurs et aux sens d'un public féru des acrobaties vocales et des duos suprêmement lyriques chers à Richard Strauss (cet amoureux passionné des voix féminines - mais pas seulement). Sabine Devieilhe est une superbe Zerbinetta aux mélismes artistes et à la verve enchanteresse.

Avec son phrasé exquis, son timbre cristallin, la soprano orne le rôle le plus redoutable par sa longueur des colorature avec le plus indubitable talent qui puisse s'entendre actuellement. Les extrêmes de la tessiture se négocient chez elle avec un naturel ébouriffant ("Grossmächtige Prinzessin") ; ce qui lui vaut des applaudissements enthousiastes d'un public pourtant rétif habituellement à ce genre de transports.

Le théâtre dans le théâtre (mais quid de ses illusions ?) n'oublie pas ici déguisement et parodie mais désamorce la dimension de merveilleux baroque voulue par le compositeur et son librettiste.

Œuvre redoutable à mettre en scène, elle toucherait ici à la limite de l'insignifiance si une distribution de haute volée ne venait pas surprendre le jeu et offrir une expérience d'intense jouissance aux cœurs et aux sens d'un public féru des acrobaties vocales et des duos suprêmement lyriques chers à Richard Strauss (cet amoureux passionné des voix féminines - mais pas seulement). Sabine Devieilhe est une superbe Zerbinetta aux mélismes artistes et à la verve enchanteresse.

Avec son phrasé exquis, son timbre cristallin, la soprano orne le rôle le plus redoutable par sa longueur des colorature avec le plus indubitable talent qui puisse s'entendre actuellement. Les extrêmes de la tessiture se négocient chez elle avec un naturel ébouriffant ("Grossmächtige Prinzessin") ; ce qui lui vaut des applaudissements enthousiastes d'un public pourtant rétif habituellement à ce genre de transports.

Au milieu d'une distribution parfaitement homogène, Eric Cutler (le Ténor, Bacchus) et Lise Davidsen (La Prima Donna, Ariane) s'imposent avec la plus fascinante des maestrias. Déjà remarqué dans le "Lohengrin" donné à La Monnaie de Bruxelles, le ténor américain impressionne toujours dans ses deux personnages (plutôt chargés sur la scène aixoise) avec son souffle illimité, son timbre creusé dans l'airain mais capable de belles nuances. Quant à Lise Davidsen (ancienne académicienne au Festival d'Aix comme Sabine Devieilhe), on songe - en écoutant sa voix à l'émission facile et puissante, au registre de bronze miroitant capable des plus sublimes subtilités, aux envols stratosphériques - à Kirsten Flagstad, la mythique soprano wagnérienne. C'est dire.

À entendre ces deux-là, on se prête à rêver au couple idéal qu'ils formeraient dans le "Tristan" wagnérien - que Strauss pastiche admirablement dans le finale. On ressort de ce spectacle bouleversé, alors que l'Orchestre de Paris a enfin trouvé ses marques dans la deuxième partie (l'opéra en un acte) en nous servant un discours musical de toute beauté.

Du 4 au 16 juillet 2018 à 22 h.

Diffusion en direct le 11 juillet à 22 h sur Arte Concert et France Musique.

Théâtre de l'Archevêché.

Tél. : 04 34 08 02 17.

Aix-en-Provence (13).

>> festival-aix.com

"Ariane à Naxos" (1916).

Opéra en un prologue et un acte.

Musique de Richard Strauss (1864-1949).

Livret en allemand de H. von Hofmannsthal.

Surtitrage en français et en anglais.

Durée : 2 h environ (avec un entracte).

À entendre ces deux-là, on se prête à rêver au couple idéal qu'ils formeraient dans le "Tristan" wagnérien - que Strauss pastiche admirablement dans le finale. On ressort de ce spectacle bouleversé, alors que l'Orchestre de Paris a enfin trouvé ses marques dans la deuxième partie (l'opéra en un acte) en nous servant un discours musical de toute beauté.

Du 4 au 16 juillet 2018 à 22 h.

Diffusion en direct le 11 juillet à 22 h sur Arte Concert et France Musique.

Théâtre de l'Archevêché.

Tél. : 04 34 08 02 17.

Aix-en-Provence (13).

>> festival-aix.com

"Ariane à Naxos" (1916).

Opéra en un prologue et un acte.

Musique de Richard Strauss (1864-1949).

Livret en allemand de H. von Hofmannsthal.

Surtitrage en français et en anglais.

Durée : 2 h environ (avec un entracte).