C'est un formidable élan théâtral auquel nous assistons et où nous retrouvons tout ce qui fait le charme et la grandeur du 6ᵉ art, avec une troupe située dans un village du Maine-et-Loire qui, entre autres, joue sous la pluie ou sous les étoiles, qui décide à la majorité et où chacun fait tout, pouvant ainsi se retrouver metteur en scène s'il le désire. Cette présentation du Nouveau Théâtre Populaire est aussi celle effectuée avant et durant la représentation, la réalité s'immisçant ainsi dans la fable. Ce n'est pas la seule facétie dans le spectacle.

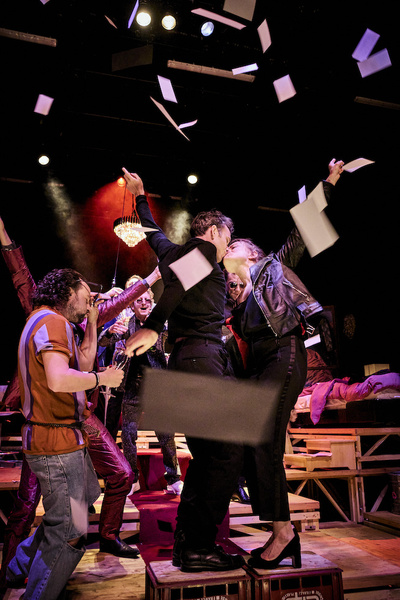

Dans "Notre comédie humaine", le pronom possessif est important, car il dénote une adaptation savamment orchestrée des "Illusions perdues" (en trois parties publiées entre 1837 et 1843) et des "Splendeurs et misères des courtisanes" (en quatre parties publiées entre 1838 et 1847), où Balzac a réussi à atteindre le summum de sa puissance créatrice. On y voit des clins d'œil politiques actuels, des personnages, habillés de façon moderne, mortuaire ou guillerette, où exclamations, colère, rire, amour, avidité et débats alternent pour faire le lit de l'ambition d'un homme, Lucien de Rubempré (Valentin Boraud), ainsi que sa perte.

Dans "Notre comédie humaine", le pronom possessif est important, car il dénote une adaptation savamment orchestrée des "Illusions perdues" (en trois parties publiées entre 1837 et 1843) et des "Splendeurs et misères des courtisanes" (en quatre parties publiées entre 1838 et 1847), où Balzac a réussi à atteindre le summum de sa puissance créatrice. On y voit des clins d'œil politiques actuels, des personnages, habillés de façon moderne, mortuaire ou guillerette, où exclamations, colère, rire, amour, avidité et débats alternent pour faire le lit de l'ambition d'un homme, Lucien de Rubempré (Valentin Boraud), ainsi que sa perte.

Pour cette trilogie théâtrale, le narratif balzacien laisse la place aux superbes mises en scène d'Émilien Diard-Detœuf pour "Les Belles Illusions de la jeunesse", de Léo Cohen-Paperman pour "Illusions perdues", de Lazare Herson-Macarel pour "Splendeurs et misères" et de Pauline Bolcatto pour "La dernière nuit" qui concerne les intermèdes dans lesquels les comédiens continuent de jouer, mais dans le public. Elles arrivent à habiller, tout en respectant la trame, le verbe balzacien d'un geste, d'un mot, élégant, poétique ou rude, d'une réplique, truculente ou humoristique, le tout accompagné de danses et de chansons. C'est un véritable délice, un cocktail artistique où le talent se distribue dans toutes les directions.

L'auteur tourangeau protéiforme a écrit dans un large spectre littéraire allant des contes drolatiques avec de l'ancien français aux études de mœurs et philosophiques, ainsi que du théâtre où il a composé quelques pièces et dont le genre l'inspirait peu. Dans "Notre comédie humaine", les pièces vont de l'opérette ("Les Belles Illusions de la jeunesse") à la comédie ("Illusions perdues") en passant par la tragédie ("Splendeurs et misères") avec trois scénographies.

L'auteur tourangeau protéiforme a écrit dans un large spectre littéraire allant des contes drolatiques avec de l'ancien français aux études de mœurs et philosophiques, ainsi que du théâtre où il a composé quelques pièces et dont le genre l'inspirait peu. Dans "Notre comédie humaine", les pièces vont de l'opérette ("Les Belles Illusions de la jeunesse") à la comédie ("Illusions perdues") en passant par la tragédie ("Splendeurs et misères") avec trois scénographies.

Celles-ci sont respectivement, pour la première, un piano face à une scène de théâtre, pour la deuxième, des marches noires d'escalier qui montent vers un petit plateau où se tient un fauteuil avec, aux côtés latéraux, un petit salon, une chambre et une cuisine, et, pour la troisième, un plateau composé de quatre grandes et larges marches noires descendantes, baignées d'une demi-obscurité tel un monde de ténèbres. Il y a, pour celle-ci, un clin d'œil à la vidéo "Thriller" (1983) avec des chorégraphies effectuées par des êtres à l'allure d'automates tels des zombies.

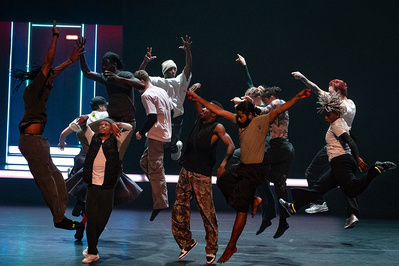

La troupe réagence les éléments romanesques en les enrobant d'humour et en bousculant le style construit, détaillé et savamment social et psychologique de Balzac. Le jeu est très physique avec une présence vocale où la tessiture des voix grimpe plusieurs octaves. La première pièce est une opérette gaie et joyeuse, rare univers que l'écrivain n'ait pas investi, la deuxième prend à rebrousse-poil "Illusions perdues" dans une scénographie traversée de plages de musiques dansantes, la troisième alterne avec des chorégraphies de danse contemporaine où la mort habille la détresse de Rubempré dans un décor qui ressemble à un cimetière.

La troupe réagence les éléments romanesques en les enrobant d'humour et en bousculant le style construit, détaillé et savamment social et psychologique de Balzac. Le jeu est très physique avec une présence vocale où la tessiture des voix grimpe plusieurs octaves. La première pièce est une opérette gaie et joyeuse, rare univers que l'écrivain n'ait pas investi, la deuxième prend à rebrousse-poil "Illusions perdues" dans une scénographie traversée de plages de musiques dansantes, la troisième alterne avec des chorégraphies de danse contemporaine où la mort habille la détresse de Rubempré dans un décor qui ressemble à un cimetière.

Le théâtre dans le théâtre est très présent. Balzac (Frédéric Jessua) est sur les planches, intervenant en tant qu'auteur et regard omniscient de ce qui s'y déroule. Dans "Les belles illusions perdues", il en est l'animateur en introduisant certaines scènes. Dans "Illusions perdues", il se déguise en cuisinier, l'annonce au début de la pièce et reste discret durant celle-ci. Dans "Splendeurs et misères", il disparaît un moment pour devenir un protagoniste parmi d'autres. Ainsi, dans cette trilogie, il n'a pas la même fonction.

Il intervient aussi à différentes reprises dans la scène de la chute sociale de Rubempré en dévoilant les événements, juste avant qu'ils arrivent. Ici, le 6ᵉ art n'a pas pour fonction d'être un facteur de surprise. Bien au contraire, il devient annonciateur d'accidents, du coup, prévus, en faisant du spectateur, le sachant et témoin privilégié de la détresse du protagoniste principal. Cette mise en perspective permet à celui-là de pouvoir adopter un sentiment empathique vis-à-vis de Rubempré. La mise en scène fait habilement des spectateurs des compagnons de fortune de celui-ci.

Des relations d'appropriation du spectacle par le public sont créées à différents niveaux, avec diverses approches. La relation d'empathie entre les spectateurs et les protagonistes est, selon les tableaux et les pièces, à dessein, fluctuante. Très proche lors des intermèdes, plus distante lors de la première pièce, oscillant entre les deux pour les deux suivantes, l'humour, autant dans les chants d'opérette que dans les répliques, est un premier levier. Le deuxième concerne la contemporanéité des costumes et des expressions verbales. La distance est très présente dans la dernière pièce où les protagonistes sont plongés dans une demi-obscurité.

Cette double focale, où les caractères peuvent être aussi proches que distants, permet, dans cette trilogie, de plonger au plus près d'une ambition et d'une chute, en observateur, en témoin ou en soutien. Et c'est là où le personnage de Balzac a son importance, car plus il est présent et plus le spectateur peut avoir un regard un peu distant, et plus il est discret ou absent, et plus celui-ci peut avoir de l'empathie pour Rubempré, car la narration s'efface.

"Les Belles Illusions de la jeunesse" se démarque complètement du roman dans le fait que Balzac ne devient pas uniquement narrateur, mais aussi guide historique. Il présente, un moment, les différents régimes politiques qui ont eu lieu entre la Révolution française et le Second Empire en faisant un lien avec notre actualité. Dans un autre ordre, "Illusions perdues" et "Splendeurs et misères" se démarquent en bousculant habilement les deux romans dans leurs rapports au temps, au verbe et au geste. Ils chantent d'un côté, quand ils dansent de l'autre, ou quand, plus loin, ils jurent, s'esclaffent ou débattent.

Bref, la trilogie est superbe.

◙ Safidin Alouache

Il intervient aussi à différentes reprises dans la scène de la chute sociale de Rubempré en dévoilant les événements, juste avant qu'ils arrivent. Ici, le 6ᵉ art n'a pas pour fonction d'être un facteur de surprise. Bien au contraire, il devient annonciateur d'accidents, du coup, prévus, en faisant du spectateur, le sachant et témoin privilégié de la détresse du protagoniste principal. Cette mise en perspective permet à celui-là de pouvoir adopter un sentiment empathique vis-à-vis de Rubempré. La mise en scène fait habilement des spectateurs des compagnons de fortune de celui-ci.

Des relations d'appropriation du spectacle par le public sont créées à différents niveaux, avec diverses approches. La relation d'empathie entre les spectateurs et les protagonistes est, selon les tableaux et les pièces, à dessein, fluctuante. Très proche lors des intermèdes, plus distante lors de la première pièce, oscillant entre les deux pour les deux suivantes, l'humour, autant dans les chants d'opérette que dans les répliques, est un premier levier. Le deuxième concerne la contemporanéité des costumes et des expressions verbales. La distance est très présente dans la dernière pièce où les protagonistes sont plongés dans une demi-obscurité.

Cette double focale, où les caractères peuvent être aussi proches que distants, permet, dans cette trilogie, de plonger au plus près d'une ambition et d'une chute, en observateur, en témoin ou en soutien. Et c'est là où le personnage de Balzac a son importance, car plus il est présent et plus le spectateur peut avoir un regard un peu distant, et plus il est discret ou absent, et plus celui-ci peut avoir de l'empathie pour Rubempré, car la narration s'efface.

"Les Belles Illusions de la jeunesse" se démarque complètement du roman dans le fait que Balzac ne devient pas uniquement narrateur, mais aussi guide historique. Il présente, un moment, les différents régimes politiques qui ont eu lieu entre la Révolution française et le Second Empire en faisant un lien avec notre actualité. Dans un autre ordre, "Illusions perdues" et "Splendeurs et misères" se démarquent en bousculant habilement les deux romans dans leurs rapports au temps, au verbe et au geste. Ils chantent d'un côté, quand ils dansent de l'autre, ou quand, plus loin, ils jurent, s'esclaffent ou débattent.

Bref, la trilogie est superbe.

◙ Safidin Alouache

"Notre comédie humaine"

Spectacle en 3 épisodes précédés d'un intermède-onirique.

"Les Belles illusions de la jeunesse" d'après Honoré de Balzac (Opérette).

Adaptation et mise en scène : Émilien Diard-Detœuf.

Composition : Gabriel Philippot.

"Illusions perdues" d'après Honoré de Balzac (Comédie).

Adaptation et mise en scène : Léo Cohen-Paperman.

"Splendeurs et misères" d'après Honoré de Balzac (Tragédie).

Adaptation et mise en scène : Lazare Herson-Macarel.

"La Dernière nuit" d'après la vie d'Honoré de Balzac (Intermède-onirique).

Conception : Pauline Bolcatto et Sacha Todorov.

Mise en scène : Pauline Bolcatto.

Avec : Valentin Boraud, Philippe Canales, Emilien Diard-Detoeuf, Thomas Durand, Clovis Fouin, Joseph Fourez, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric Jessua, Kenza Laala, Flannan Obé, Morgane Nairaud, Julien Romelard en alternance avec Samy Zerrouki , Sacha Todorov, Charlotte Van Bervesselès.

"Les Belles illusions de la jeunesse" d'après Honoré de Balzac (Opérette).

Adaptation et mise en scène : Émilien Diard-Detœuf.

Composition : Gabriel Philippot.

"Illusions perdues" d'après Honoré de Balzac (Comédie).

Adaptation et mise en scène : Léo Cohen-Paperman.

"Splendeurs et misères" d'après Honoré de Balzac (Tragédie).

Adaptation et mise en scène : Lazare Herson-Macarel.

"La Dernière nuit" d'après la vie d'Honoré de Balzac (Intermède-onirique).

Conception : Pauline Bolcatto et Sacha Todorov.

Mise en scène : Pauline Bolcatto.

Avec : Valentin Boraud, Philippe Canales, Emilien Diard-Detoeuf, Thomas Durand, Clovis Fouin, Joseph Fourez, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric Jessua, Kenza Laala, Flannan Obé, Morgane Nairaud, Julien Romelard en alternance avec Samy Zerrouki , Sacha Todorov, Charlotte Van Bervesselès.

Scénographie : Jean-Baptiste Bellon.

Lumière : Thomas Chrétien.

Costumes : Zoé Lenglare et Manon Naudet.

Son : Camille Vitté.

Chorégraphie : Georgia Ives.

Maquillage et coiffure : Pauline Bry.

Régie générale et plateau : Marco Benigno assisté de Thomas Mousseau-Fernandez.

Collaboration artistique : Julien Campani, Lola Lucas, Sacha Todorov.

Administration et production : Lola Lucas assistée de Marie Mouillard.

Actions sur le territoire : Mathilde Chêne.

Du 2 au 24 novembre 2024.

Du mercredi au vendredi à 20 h, samedi et dimanche à 15 h.

Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes, Paris 12ᵉ, 01 43 28 36 36.

>> la-tempete.fr

Tournée

Du 11 au 14 décembre 2024 : Le Quai - CDN, Angers (49).

Du 29 janvier au 1er février 2025 : Théâtre de Caen, Caen (14).

Lumière : Thomas Chrétien.

Costumes : Zoé Lenglare et Manon Naudet.

Son : Camille Vitté.

Chorégraphie : Georgia Ives.

Maquillage et coiffure : Pauline Bry.

Régie générale et plateau : Marco Benigno assisté de Thomas Mousseau-Fernandez.

Collaboration artistique : Julien Campani, Lola Lucas, Sacha Todorov.

Administration et production : Lola Lucas assistée de Marie Mouillard.

Actions sur le territoire : Mathilde Chêne.

Du 2 au 24 novembre 2024.

Du mercredi au vendredi à 20 h, samedi et dimanche à 15 h.

Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes, Paris 12ᵉ, 01 43 28 36 36.

>> la-tempete.fr

Tournée

Du 11 au 14 décembre 2024 : Le Quai - CDN, Angers (49).

Du 29 janvier au 1er février 2025 : Théâtre de Caen, Caen (14).