Yves Kafka - En chantre de la déstructuration spatio-temporelle, votre trilogie construit des temporalités improbables. Ainsi, après la Révolution française "incarnée" par les ossements de Condorcet faisant irruption dans notre contemporanéité, c'est la Commune de Paris sous les traits de Louise Michel qui déboulait dans le pavillon de banlieue habitée par la même fratrie. Là, pour ce troisième volet des "Territoires", c'est au tour de l'égérie de la révolution algérienne, Djamila Bouhireb, d'être "projetée" sur l'avant-scène… Pourquoi ce besoin impérieux de convoquer la grande Histoire ?

Baptiste Amann - Dès le départ l'intuition a été de ne pas vouloir en rester aux limites d'une fresque familiale, mais de l'inscrire cette histoire dans une temporalité historique qui la booste, la bouscule. Le pavillon de banlieue - lieu principal de l'action - symbolise la banalité de la reproduction du même dont cette fratrie hérite. Ainsi, la sœur et ses frères sont-ils les héritiers d'un patrimoine sans prestige et apparaissent vite comme les représentants d'une génération taxée aujourd'hui de désenchantement. L'irruption de figures révolutionnaires porteuses d'idéaux de liberté intervient alors comme un appel à l'aide, une dimension qui transcende "l'ordinaire" du repli sur soi. Que vont-ils en faire de cet "héritage" ?

De plus, nous sommes au théâtre… Ma pièce très autobiographique s'inscrivant dans la ville où j'ai grandi, j'ai ressenti le besoin de créer du trouble afin d'échapper au piège du réalisme. On n'est pas, non plus, dans un respect total de l'archive d'un théâtre documenté historiquement, on s'autorise à tordre la réalité historique pour mieux alimenter la vraisemblance de la fiction.

La lecture de Walter Benjamin et de sa critique du concept de temps, considéré non comme continu et linéaire mais comme un continuum fracturé dont les générations s'emparent de là où elles en sont de leur itinéraire, m'a invité à vouloir créer sur le plateau un horizon d'attentes plus poétique que politique. Ainsi de Pierre Reverdy qui dit que, pour créer une image sensible, il faut deux focales suffisamment éloignées et suffisamment proches pour qu'elles aient leur autonomie propre tout en participant au tableau général. C'est pourquoi, tout en convoquant ces figures historiques, je n'ai pas voulu créer une "surimpression" guidant les consciences actuelles mais ai veillé à laisser une large place au champ inconscient.

Deleuze et Guattari disaient qu'un territoire n'existe que si on peut en sortir. C'était bien là une invitation pour nos "Territoires" à être un laboratoire, à accepter que les trois jours de l'action fictionnelle - jour qui précède l'enterrement des parents, les funérailles, et jour qui s'ensuit - s'étirent sur sept ans de notre travail et soient ainsi soumis à nos propres évolutions.

Baptiste Amann - Dès le départ l'intuition a été de ne pas vouloir en rester aux limites d'une fresque familiale, mais de l'inscrire cette histoire dans une temporalité historique qui la booste, la bouscule. Le pavillon de banlieue - lieu principal de l'action - symbolise la banalité de la reproduction du même dont cette fratrie hérite. Ainsi, la sœur et ses frères sont-ils les héritiers d'un patrimoine sans prestige et apparaissent vite comme les représentants d'une génération taxée aujourd'hui de désenchantement. L'irruption de figures révolutionnaires porteuses d'idéaux de liberté intervient alors comme un appel à l'aide, une dimension qui transcende "l'ordinaire" du repli sur soi. Que vont-ils en faire de cet "héritage" ?

De plus, nous sommes au théâtre… Ma pièce très autobiographique s'inscrivant dans la ville où j'ai grandi, j'ai ressenti le besoin de créer du trouble afin d'échapper au piège du réalisme. On n'est pas, non plus, dans un respect total de l'archive d'un théâtre documenté historiquement, on s'autorise à tordre la réalité historique pour mieux alimenter la vraisemblance de la fiction.

La lecture de Walter Benjamin et de sa critique du concept de temps, considéré non comme continu et linéaire mais comme un continuum fracturé dont les générations s'emparent de là où elles en sont de leur itinéraire, m'a invité à vouloir créer sur le plateau un horizon d'attentes plus poétique que politique. Ainsi de Pierre Reverdy qui dit que, pour créer une image sensible, il faut deux focales suffisamment éloignées et suffisamment proches pour qu'elles aient leur autonomie propre tout en participant au tableau général. C'est pourquoi, tout en convoquant ces figures historiques, je n'ai pas voulu créer une "surimpression" guidant les consciences actuelles mais ai veillé à laisser une large place au champ inconscient.

Deleuze et Guattari disaient qu'un territoire n'existe que si on peut en sortir. C'était bien là une invitation pour nos "Territoires" à être un laboratoire, à accepter que les trois jours de l'action fictionnelle - jour qui précède l'enterrement des parents, les funérailles, et jour qui s'ensuit - s'étirent sur sept ans de notre travail et soient ainsi soumis à nos propres évolutions.

"Laisser une large place au champ inconscient"… On remarquera la place de choix que vous offrez dans vos créations à deux figures féminines légendaires ; l'autre figure de proue étant certes un homme, mais un homme mort… Faut-il voir là un parti pris même "inconscient" ? La femme serait-elle - si ce n'est l'avenir de l'homme - celui de la société ?

B. A. - Les hommes et les femmes sont pour moi porteurs des mêmes enjeux sociétaux et, sur ce plan, je ne les différencierai pas… Le besoin dramaturgique d'équilibrer la fratrie (trois frères et une sœur) m'a conduit tout simplement à apporter un contrepoids à cette féminité un peu écrasée dans cet univers masculin. Ce qui me semble certain c'est que, quand je travaille avec les acteurs et actrices, le sexe d'appartenance n'entraîne aucunement un changement d'approche dans les solutions à trouver ensemble.

Cependant - et je n'attribue pas exclusivement à la femme cette potentialité -, je pense que ce qui peut constituer un devenir révolutionnaire, c'est la fragilité. Poser la vulnérabilité comme préalable à un avenir souhaitable et non pas la brutalité, l'écrasement. Reconnaître en chacun la vulnérabilité serait construire des zones de détente propres à s'extraire de l'emprise de thèmes éruptifs (cf. les débats identitaires) sans autre issue que l'affrontement mortifère. Faire société à partir de nos fragilités et non vouloir les occulter.

Abelmalek Sayad a montré de son côté la fragilité des émigrés immigrés ouvrant sur des lendemains à reconstruire. De même ces figures féminines révolutionnaires sont - dans leur fragilité même - des invitations à considérer la force phénoménale qui résulte de leur vulnérabilité.

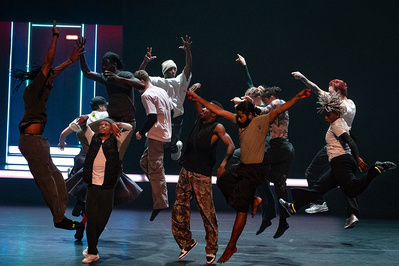

Vous vous plaisez à dire que votre "projet de trilogie est animé par la mise en œuvre d'une pensée de l'agir". D'ailleurs, on bouge beaucoup sur le plateau… Action, réaction, déflagration révolutionnaire ? Le dramaturge que vous êtes, comment articule-t-il ces trois étages de "la mise à feu" des acteurs ?

B. A. - Ça commence par la déflagration. Ensuite, on réagit. Enfin, on agit… La déflagration, c'est la mort des parents saturant la première pièce (1) envahie par l'hystérie collective liée au choc du deuil. La deuxième pièce (2) est le lieu de la colère battant son plein jusqu'à assombrir la scénographie de la confusion qu'elle porte en elle. Enfin la troisième pièce serait celle de la réconciliation, ou du moins le volet ouvrant sur une réparation - non une réparation qui conclurait, mais une réparation qui préparerait à un autre scénario plus enviable. À voir…

Le projet final serait de pouvoir présenter à la suite les trois volets "Des Territoires", les faire résonner entre eux, afin de rendre sensible le fil reliant ces trois étapes traversées par des anachronismes historiques "en rhizomes", eux-mêmes pouvant faire écho en filigrane à des figures humanistes comme celles de Camus ou de Badinter. C'est dans le trouble flouté que l'image se forme dans la rétine du spectateur, libre de ses associations pour construire ses propres "territoires".

(1) Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) en 2015.

(2) Des territoires (… D’une prison l’autre…) en 2017.

B. A. - Les hommes et les femmes sont pour moi porteurs des mêmes enjeux sociétaux et, sur ce plan, je ne les différencierai pas… Le besoin dramaturgique d'équilibrer la fratrie (trois frères et une sœur) m'a conduit tout simplement à apporter un contrepoids à cette féminité un peu écrasée dans cet univers masculin. Ce qui me semble certain c'est que, quand je travaille avec les acteurs et actrices, le sexe d'appartenance n'entraîne aucunement un changement d'approche dans les solutions à trouver ensemble.

Cependant - et je n'attribue pas exclusivement à la femme cette potentialité -, je pense que ce qui peut constituer un devenir révolutionnaire, c'est la fragilité. Poser la vulnérabilité comme préalable à un avenir souhaitable et non pas la brutalité, l'écrasement. Reconnaître en chacun la vulnérabilité serait construire des zones de détente propres à s'extraire de l'emprise de thèmes éruptifs (cf. les débats identitaires) sans autre issue que l'affrontement mortifère. Faire société à partir de nos fragilités et non vouloir les occulter.

Abelmalek Sayad a montré de son côté la fragilité des émigrés immigrés ouvrant sur des lendemains à reconstruire. De même ces figures féminines révolutionnaires sont - dans leur fragilité même - des invitations à considérer la force phénoménale qui résulte de leur vulnérabilité.

Vous vous plaisez à dire que votre "projet de trilogie est animé par la mise en œuvre d'une pensée de l'agir". D'ailleurs, on bouge beaucoup sur le plateau… Action, réaction, déflagration révolutionnaire ? Le dramaturge que vous êtes, comment articule-t-il ces trois étages de "la mise à feu" des acteurs ?

B. A. - Ça commence par la déflagration. Ensuite, on réagit. Enfin, on agit… La déflagration, c'est la mort des parents saturant la première pièce (1) envahie par l'hystérie collective liée au choc du deuil. La deuxième pièce (2) est le lieu de la colère battant son plein jusqu'à assombrir la scénographie de la confusion qu'elle porte en elle. Enfin la troisième pièce serait celle de la réconciliation, ou du moins le volet ouvrant sur une réparation - non une réparation qui conclurait, mais une réparation qui préparerait à un autre scénario plus enviable. À voir…

Le projet final serait de pouvoir présenter à la suite les trois volets "Des Territoires", les faire résonner entre eux, afin de rendre sensible le fil reliant ces trois étapes traversées par des anachronismes historiques "en rhizomes", eux-mêmes pouvant faire écho en filigrane à des figures humanistes comme celles de Camus ou de Badinter. C'est dans le trouble flouté que l'image se forme dans la rétine du spectateur, libre de ses associations pour construire ses propres "territoires".

(1) Des territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) en 2015.

(2) Des territoires (… D’une prison l’autre…) en 2017.

Des Territoires (… Et tout sera pardonné ?)

Texte et mise en scène : Baptiste Amann.

Texte à paraître aux Éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrit.

Assistante à la mise en scène : Amélie Enon.

Avec : Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon.

Régie générale et construction décor : Nicolas Brun.

Création lumière : Florent Jacob.

Création sonore, Léon Blomme.

Costumes : Suzanne Aubert.

Durée estimée : 2 heures.

Résidences de création

Du 15 au 20 octobre 2018 : résidence écriture La Gare Franche, Marseille (13).

Du 15 au 19 avril 2019 : résidence La Gare Franche, Marseille (13).

Du 27 mai au 14 juin 2019 : EPAT - chantier dramaturgique, Théâtre Ouvert, Paris (75).

Du 9 au 28 septembre 2019 : résidence de création TnBA, Bordeaux (33).

Du 16 octobre au 5 novembre 2019 : résidence de création, Comédie de Béthune - CDN, Béthune (62).

Du 6 au 9 novembre 2019 : création à la Comédie de Béthune - CDN, Béthune (62).

Tournée 2019/2020 (en cours)

14 et 15 novembre 2019 : Le Merlan - scène nationale, Marseille (13).

19 novembre 2019 : La Garance - Scène nationale, Cavaillon (84).

Du 27 novembre au 13 décembre 2019 : Théâtre de la Bastille, Paris (75).

Du 28 janvier au 1er février 2020 : TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Bordeaux (33).

12 mars 2020 : L'Empreinte - Scène nationale de Brive-Tulle, Brive-la-Gaillarde (19).

Du 18 au 20 mars 2020 : Théâtre Sorano, Toulouse (31).

Du 31 mars au 3 avril 2020 : Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, Dijon (21).

Texte à paraître aux Éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrit.

Assistante à la mise en scène : Amélie Enon.

Avec : Solal Bouloudnine, Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon.

Régie générale et construction décor : Nicolas Brun.

Création lumière : Florent Jacob.

Création sonore, Léon Blomme.

Costumes : Suzanne Aubert.

Durée estimée : 2 heures.

Résidences de création

Du 15 au 20 octobre 2018 : résidence écriture La Gare Franche, Marseille (13).

Du 15 au 19 avril 2019 : résidence La Gare Franche, Marseille (13).

Du 27 mai au 14 juin 2019 : EPAT - chantier dramaturgique, Théâtre Ouvert, Paris (75).

Du 9 au 28 septembre 2019 : résidence de création TnBA, Bordeaux (33).

Du 16 octobre au 5 novembre 2019 : résidence de création, Comédie de Béthune - CDN, Béthune (62).

Du 6 au 9 novembre 2019 : création à la Comédie de Béthune - CDN, Béthune (62).

Tournée 2019/2020 (en cours)

14 et 15 novembre 2019 : Le Merlan - scène nationale, Marseille (13).

19 novembre 2019 : La Garance - Scène nationale, Cavaillon (84).

Du 27 novembre au 13 décembre 2019 : Théâtre de la Bastille, Paris (75).

Du 28 janvier au 1er février 2020 : TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Bordeaux (33).

12 mars 2020 : L'Empreinte - Scène nationale de Brive-Tulle, Brive-la-Gaillarde (19).

Du 18 au 20 mars 2020 : Théâtre Sorano, Toulouse (31).

Du 31 mars au 3 avril 2020 : Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, Dijon (21).