"Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie", Jean Racine (1639-1699) dans sa préface de "Bérénice" (1670). Pas de meurtres, ni de suicides, donc. La dimension tragique est autre. Bérénice, Titus et Antiochus se sépareront à regret et continueront à vivre, la mort dans l'âme.

Rappelons l'intrigue en quelques mots : Titus, fils de l'empereur romain Vespasien, et Bérénice, reine de Palestine, s'aiment d'un amour réciproque. Antiochus, roi de Commagène et meilleur ami de Titus, aime aussi Bérénice en secret. Apprenant l'imminence du mariage des deux amants, il décide de quitter Rome. Lors de ses adieux à Bérénice, il ne peut s'empêcher de lui déclarer sa flamme, ce dont la reine se montre outragée. La mort de Vespasien vient cependant rebattre les cartes du jeu. Devenu empereur, Titus ne peut épouser une reine étrangère. Les lois de Rome l'interdisent.

Rappelons l'intrigue en quelques mots : Titus, fils de l'empereur romain Vespasien, et Bérénice, reine de Palestine, s'aiment d'un amour réciproque. Antiochus, roi de Commagène et meilleur ami de Titus, aime aussi Bérénice en secret. Apprenant l'imminence du mariage des deux amants, il décide de quitter Rome. Lors de ses adieux à Bérénice, il ne peut s'empêcher de lui déclarer sa flamme, ce dont la reine se montre outragée. La mort de Vespasien vient cependant rebattre les cartes du jeu. Devenu empereur, Titus ne peut épouser une reine étrangère. Les lois de Rome l'interdisent.

Décidé à sacrifier l'union promise à la raison d'État ("Mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner", Titus, Acte IV), Titus charge Antiochus d'annoncer la tragique nouvelle à Bérénice, n'ayant réussi à le faire lui-même. Celle-ci refuse de le croire. Après maints atermoiements, la raison d'État l'emporte de nouveau et, déchirés, les trois personnages décident de se séparer. Bérénice rentre chez elle et Antiochus rejoint ses terres. ("Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers/De l'amour la plus tendre et la plus malheureuse/Dont il puisse garder l'histoire douloureuse", Bérénice, Acte V).

C'est un jeune auteur de 31 ans, déjà célèbre pour ses pièces "Andromaque" (1667) et "Britannicus" (1669), qui fait jouer "Bérénice" le 21 novembre 1670 à l'Hôtel de Bourgogne. Inspirée par les sentiments secrets qu'éprouvaient l'un pour l'autre le Roi-Soleil et sa belle-sœur Henriette d'Angleterre, épouse du duc d'Orléans, la pièce est contemporaine de la comédie héroïque de Pierre Corneille (1606-1684) sur le même sujet, "Tite et Bérénice", représentée au Théâtre du Palais Royal le 28 novembre 1670.

Mais la comparaison se fait au détriment de celle de Corneille. Que Louis XIV s'y soit identifié ou non, la "Bérénice" de Racine lui plaît. L'auteur a su préserver l'image idéalisée d'un Titus renonçant à l'amour pour obéir à la raison d'État, une image installée dans l'imaginaire collectif sous l'influence de l'historien Suétone : parce que Rome s'opposait à leur mariage, Titus dut renvoyer Bérénice chez elle, inuitus inuitam (malgré lui, malgré elle). Racine élève la liaison d'un Romain et de sa maîtresse au niveau d'un amour absolu et tragique.

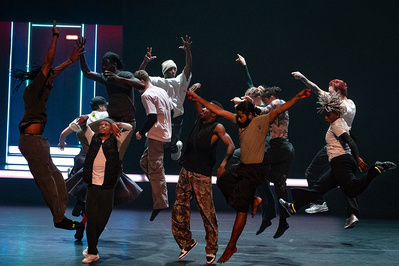

Dans cette tragédie de la nécessité politique, l'action se réduit à sa plus simple expression pour faire la part belle aux sentiments, ce que la mise en scène de Guy Cassiers rend admirablement. L'artiste flamand a conçu une scénographie de toute beauté pour cette tragédie en cinq actes et en vers dans laquelle s'applique la règle des trois unités : une seule journée, un lieu unique (une antichambre située entre l'appartement de Titus et celui de Bérénice) et une seule intrigue.

Une structure géométrique avec marches et rebords en marbre, un écran en carreaux de verre translucides en fond de scène, sur lequel sont projetées des vidéos, de grands panneaux coulissants, telles des cloisons japonaises, deux néons verticaux de chaque côté de la scène et une sculpture contemporaine suspendue au centre du plateau constituent le lieu à la fois physique et mental de cette "Bérénice". Car cette "antichambre où le temps semble suspendu" imaginée par Guy Cassiers évolue constamment, épousant les états psychiques des personnages. Des couleurs froides succèdent aux couleurs chaudes et rassurantes, en passant par des rouges et des mauves éclatants. Le jour fait progressivement place à la nuit.

C'est un jeune auteur de 31 ans, déjà célèbre pour ses pièces "Andromaque" (1667) et "Britannicus" (1669), qui fait jouer "Bérénice" le 21 novembre 1670 à l'Hôtel de Bourgogne. Inspirée par les sentiments secrets qu'éprouvaient l'un pour l'autre le Roi-Soleil et sa belle-sœur Henriette d'Angleterre, épouse du duc d'Orléans, la pièce est contemporaine de la comédie héroïque de Pierre Corneille (1606-1684) sur le même sujet, "Tite et Bérénice", représentée au Théâtre du Palais Royal le 28 novembre 1670.

Mais la comparaison se fait au détriment de celle de Corneille. Que Louis XIV s'y soit identifié ou non, la "Bérénice" de Racine lui plaît. L'auteur a su préserver l'image idéalisée d'un Titus renonçant à l'amour pour obéir à la raison d'État, une image installée dans l'imaginaire collectif sous l'influence de l'historien Suétone : parce que Rome s'opposait à leur mariage, Titus dut renvoyer Bérénice chez elle, inuitus inuitam (malgré lui, malgré elle). Racine élève la liaison d'un Romain et de sa maîtresse au niveau d'un amour absolu et tragique.

Dans cette tragédie de la nécessité politique, l'action se réduit à sa plus simple expression pour faire la part belle aux sentiments, ce que la mise en scène de Guy Cassiers rend admirablement. L'artiste flamand a conçu une scénographie de toute beauté pour cette tragédie en cinq actes et en vers dans laquelle s'applique la règle des trois unités : une seule journée, un lieu unique (une antichambre située entre l'appartement de Titus et celui de Bérénice) et une seule intrigue.

Une structure géométrique avec marches et rebords en marbre, un écran en carreaux de verre translucides en fond de scène, sur lequel sont projetées des vidéos, de grands panneaux coulissants, telles des cloisons japonaises, deux néons verticaux de chaque côté de la scène et une sculpture contemporaine suspendue au centre du plateau constituent le lieu à la fois physique et mental de cette "Bérénice". Car cette "antichambre où le temps semble suspendu" imaginée par Guy Cassiers évolue constamment, épousant les états psychiques des personnages. Des couleurs froides succèdent aux couleurs chaudes et rassurantes, en passant par des rouges et des mauves éclatants. Le jour fait progressivement place à la nuit.

Des projections psychédéliques supplantent peu à peu les contours d'une paisible demeure. Et une atmosphère de désolation remplace l'ambiance zen des débuts. Le maître flamand n'a décidément pas son pareil pour créer des formes novatrices. Reconnu pour sa maîtrise des technologies de l'image et leur imbrication dans les enjeux dramaturgiques, il développe là encore un écrin d'une remarquable modernité visuelle pour servir le texte de Racine.

Les lumières, les costumes, les compositions sonores et les vidéos, tout participe à cette "polyphonie" visuelle et sonore. Cette proposition esthétique crée un espace intime qui permet de se concentrer sur les personnages et sur le texte. Ici, le verbe racinien, non sacralisé, permet de suivre le cours de la pensée des personnages sans le piège de la mélodie. Grâce aux remarquables interprètes que sont les comédiens du Français, il se fait merveilleusement entendre et n'en est que plus apprécié. Un silence religieux accueille chaque parole.

Saluons à ce propos Suliane Brahim, Jérémy Lopez, Alexandre Pavloff et Clotilde de Bayser pour leur parfaite maîtrise de l'alexandrin, dit avec le plus grand naturel. Le choix du metteur en scène de réduire la distribution à quatre acteurs et actrices s'avère aussi très intéressant. Cette proposition met en lumière les contradictions internes de Titus et d'Antiochus et leurs comportements en miroir. Un très beau spectacle à ne pas manquer !

◙ Isabelle Fauvel

Les lumières, les costumes, les compositions sonores et les vidéos, tout participe à cette "polyphonie" visuelle et sonore. Cette proposition esthétique crée un espace intime qui permet de se concentrer sur les personnages et sur le texte. Ici, le verbe racinien, non sacralisé, permet de suivre le cours de la pensée des personnages sans le piège de la mélodie. Grâce aux remarquables interprètes que sont les comédiens du Français, il se fait merveilleusement entendre et n'en est que plus apprécié. Un silence religieux accueille chaque parole.

Saluons à ce propos Suliane Brahim, Jérémy Lopez, Alexandre Pavloff et Clotilde de Bayser pour leur parfaite maîtrise de l'alexandrin, dit avec le plus grand naturel. Le choix du metteur en scène de réduire la distribution à quatre acteurs et actrices s'avère aussi très intéressant. Cette proposition met en lumière les contradictions internes de Titus et d'Antiochus et leurs comportements en miroir. Un très beau spectacle à ne pas manquer !

◙ Isabelle Fauvel

"Bérénice"

Texte : Jean Racine.

Mise en scène : Guy Cassiers.

Assistant à la mise en scène : Robin Ormond.

Scénographie : Guy Cassiers et Bram Delafonteyne.

Avec : Alexandre Pavloff, Clotilde de Bayser, Suliane Brahim, Jérémy Lopez (et Pierre-Victor Cabrol).

Costumes : Anna Rizza.

Lumières : Frank Hardy.

Vidéo : Bram Delafonteyne et Frédéric Jassogne.

Musique originale et son : Jeroen Kenens.

Assistant au son : Samuel Robineau (de l'académie de la Comédie-Française).

Durée : 1 h 50.

Du 26 mars au 11 mai 2025.

Mardi à 19 h, du mercredi au samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h.

Relâches exceptionnelles 19 et 20 avril.

Théâtre du Vieux-Colombier 21 rue du Vieux-Colombier, Paris 6ᵉ, 01 44 58 15 15.

>> comedie-francaise.fr

Mise en scène : Guy Cassiers.

Assistant à la mise en scène : Robin Ormond.

Scénographie : Guy Cassiers et Bram Delafonteyne.

Avec : Alexandre Pavloff, Clotilde de Bayser, Suliane Brahim, Jérémy Lopez (et Pierre-Victor Cabrol).

Costumes : Anna Rizza.

Lumières : Frank Hardy.

Vidéo : Bram Delafonteyne et Frédéric Jassogne.

Musique originale et son : Jeroen Kenens.

Assistant au son : Samuel Robineau (de l'académie de la Comédie-Française).

Durée : 1 h 50.

Du 26 mars au 11 mai 2025.

Mardi à 19 h, du mercredi au samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h.

Relâches exceptionnelles 19 et 20 avril.

Théâtre du Vieux-Colombier 21 rue du Vieux-Colombier, Paris 6ᵉ, 01 44 58 15 15.

>> comedie-francaise.fr