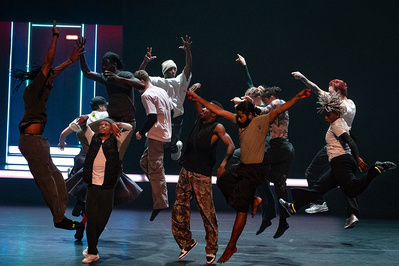

Le rideau s'ouvre sur une belle scénographie de Jean-Michel Adam laissant voir une grande salle de réception, aux tentures baignées de couleurs sombres qui donne une atmosphère de château hanté. La mort et les fantômes du passé de la Révolution française sont joués par chaque convive, thème du dîner. L'organisateur est Maxime (Adrien Melin) incarnant Saint-Just. Sont conviés Deschamp (Adel Djemai) dans le rôle de Camille Desmoulins, Vulturne (Francis Lombrail) dans celui de Mirabeau, Julien (Étienne Ménard) est Danton quand Lila (Adina Cartianu) ou Clara Huet en alternance, sont Marie-Antoinette. Victoire (Sybille Montagne) est dans les traits de Lucile Desmoulins. Elle est promise, malgré elle, à André Bitos, qui a exercé un pouvoir juridique considéré comme dur par ses pairs lors de l'épuration, période de la fable.

Au travers de ces personnages historiques, c'est un règlement de comptes qui se joue contre lui, l'Histoire s'inscrivant aussi dans ses travers autant politiques que domestiques où, à cette table, chaque convive joue de son incarnation pour se venger de l'attitude de Bitos, figurant Robespierre pour ce dîner, personnifiant la Terreur avec une postérité controversée. Anouilh (1910-1987) porte un regard aussi acéré que comique sur le sentiment de vengeance que n'importe quel quidam peut avoir.

Au travers de ces personnages historiques, c'est un règlement de comptes qui se joue contre lui, l'Histoire s'inscrivant aussi dans ses travers autant politiques que domestiques où, à cette table, chaque convive joue de son incarnation pour se venger de l'attitude de Bitos, figurant Robespierre pour ce dîner, personnifiant la Terreur avec une postérité controversée. Anouilh (1910-1987) porte un regard aussi acéré que comique sur le sentiment de vengeance que n'importe quel quidam peut avoir.

Les protagonistes, costumés en partie façon XVIIIe, nous transportent dans un espace-temps à cheval entre la Révolution française et les années 1944-1945. Bien que plus de 150 ans s'étirent avec un contexte politique différent, les dénonciations et règlements de comptes restent des constantes. Pour cette création, Anouilh a été accusé par chaque bord politique de faire le jeu de leurs adversaires, défendant la collaboration pour les uns, sacralisant la résistance pour les autres quand, durant la guerre, il s'était tenu à distance des deux bords.

C'est un procès fait à Bitos, lui qui a endossé, avec zèle ou honnêteté selon l'apriori personnel de chaque spectateur, ses habits de procureur de la république. Chaque comédien habite son personnage via son maintien et une voix, souvent énergique, posée ou d'attaque, quand, pour d'Aboville, le spectre vocal va de la timidité à la fermeté quand il ne bascule pas dans l'ivresse ou des éclats colériques. Le jeu est, à dessein, inégalement réparti en énergie, pour équilibrer les relations des uns et des autres sous des formes plus ou moins agressives.

C'est un procès fait à Bitos, lui qui a endossé, avec zèle ou honnêteté selon l'apriori personnel de chaque spectateur, ses habits de procureur de la république. Chaque comédien habite son personnage via son maintien et une voix, souvent énergique, posée ou d'attaque, quand, pour d'Aboville, le spectre vocal va de la timidité à la fermeté quand il ne bascule pas dans l'ivresse ou des éclats colériques. Le jeu est, à dessein, inégalement réparti en énergie, pour équilibrer les relations des uns et des autres sous des formes plus ou moins agressives.

La mise en scène de Thierry Harcourt fait des costumes et des décors l'aiguillon de la pièce. Avant même que toute réplique ne soit dite, ceux-ci posent le contexte mêlant le domestique à la politique, des figures passées à celles de la fable, des personnages historiques à des inconnus. La pièce d'Anouilh peut être appréhendée du côté de la Terreur ou de ses adversaires, de la collaboration ou de la Résistance, au travers d'un seul et même protagoniste, André Bitos.

Ce qui est aussi posé est le regard subjectif mâtiné d'émotions que l'on peut avoir et qui peut déboucher sur une attitude violente pouvant épouser une radicalité politique, dangereuse de nature. Là, il s'agit de condamner Bitos avant même qu'il n'entre dans la pièce. Il incarne une double figure dans laquelle chacun peut se glisser, lâche dans l'action et courageux par conviction, ou l'inverse. À l'épuration judiciaire répondrait l'épuration sauvage. C'est ce qui fait la force de cette représentation qui brasse les contours sinueux de la psychologie des protagonistes où, derrière le portrait héroïque des révolutionnaires incarnés, peut se cacher un personnage mesquin et revanchard que l'Histoire pourrait armer autant d'une plume que d'une guillotine ou d'un fusil d'assaut.

Ce qui est aussi posé est le regard subjectif mâtiné d'émotions que l'on peut avoir et qui peut déboucher sur une attitude violente pouvant épouser une radicalité politique, dangereuse de nature. Là, il s'agit de condamner Bitos avant même qu'il n'entre dans la pièce. Il incarne une double figure dans laquelle chacun peut se glisser, lâche dans l'action et courageux par conviction, ou l'inverse. À l'épuration judiciaire répondrait l'épuration sauvage. C'est ce qui fait la force de cette représentation qui brasse les contours sinueux de la psychologie des protagonistes où, derrière le portrait héroïque des révolutionnaires incarnés, peut se cacher un personnage mesquin et revanchard que l'Histoire pourrait armer autant d'une plume que d'une guillotine ou d'un fusil d'assaut.

La mise en scène n'adopte pas de posture politique. Elle reste dans une visée théâtrale comique dans laquelle, dès le début de la représentation, Maxime laisse découvrir la table des convives en retirant une nappe avec sa couche de poussière. Comme s'il s'agissait de dépoussiérer une situation après-guerre en écho de celle de la Révolution française avec ses différentes figures historiques, toutes condamnées de façon expéditive, comme si les dés étaient déjà jetés pour André Bitos.

De Robespierre, toutes les figures incarnées ont eu un rapport marqué par la mort, soit en tant que fidèle allié, soit en tant qu'adversaire. Aussi, dans ce dîner, le trépas est au rendez-vous dans une échelle de temps qui brasse autant le passé, proche et lointain, que possiblement le futur. C'est tout un chacun qui se retrouve pris dans une situation qui le dépasse. La mise en scène d'Harcourt réussit le tour de force de montrer, avec relief, chaque caractère au travers d'une scénographie riche et savamment déclinée, rappelant ainsi que ce sont les événements qui font les personnages. Aussi, elle est un élément essentiel à la représentation. Au-delà de sa beauté poétique, elle sait mettre en joue la distance autant physique que psychique de nos interprètes comme dans une scène entre André Bitos et Victoire.

De Robespierre, toutes les figures incarnées ont eu un rapport marqué par la mort, soit en tant que fidèle allié, soit en tant qu'adversaire. Aussi, dans ce dîner, le trépas est au rendez-vous dans une échelle de temps qui brasse autant le passé, proche et lointain, que possiblement le futur. C'est tout un chacun qui se retrouve pris dans une situation qui le dépasse. La mise en scène d'Harcourt réussit le tour de force de montrer, avec relief, chaque caractère au travers d'une scénographie riche et savamment déclinée, rappelant ainsi que ce sont les événements qui font les personnages. Aussi, elle est un élément essentiel à la représentation. Au-delà de sa beauté poétique, elle sait mettre en joue la distance autant physique que psychique de nos interprètes comme dans une scène entre André Bitos et Victoire.

"Pauvre Bitos et le dîner de têtes" appartient à la série des pièces grinçantes d'Anouilh. La dernière scène est à double lecture. Victoire prévient André Bitos de ne pas sortir en boîte avec les autres convives pour éviter le ridicule de ceux qui veulent l'y mener, pouvant mettre ainsi à bas la république qu'il incarne. Et il décroche, à peu de choses près, un "c'est vous que j'aurais aimé tuer en premier", par dépit amoureux ou politique, car Victoire, en parrèsiaste, lui dit la réalité de la situation sans détours. Les masques tombent, mais les sentiments persistent.

"Pauvre Bitos - Le dîner de têtes"

Texte : Jean Anouilh, en collaboration avec Nicole Anouilh.

Mise en scène : Thierry Harcourt.

Assistante à la mise en scène : Clara Huet.

Avec : Maxime d'Aboville, Adel Djemai, Francis Lombrail, Adrien Melin, Étienne Ménard, Adina Cartianu, Clara Huet, Sybille Montagne.

Décors : Jean-Michel Adam.

Lumières : Laurent Béal.

Costumes : David Belugou.

Musiques Tazio Caputo.

Une coproduction Théâtre Hébertot, Atelier Théâtre Actuel, Canal33-Le Brigadier, Studio Fact Live, MK Prod'.

Durée : 1 h 20.

Du 9 février au 5 mai 2024.

Du mercredi au samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30.

Relâche exceptionnelle le jeudi 7 mars 2024.

Représentations exceptionnelles les mardis 5 mars, 19 mars et 2 avril 2024 à 19 h.

Théâtre Hébertot, Paris 17e, 01 43 87 23 23.

>> theatrehebertot.com

Mise en scène : Thierry Harcourt.

Assistante à la mise en scène : Clara Huet.

Avec : Maxime d'Aboville, Adel Djemai, Francis Lombrail, Adrien Melin, Étienne Ménard, Adina Cartianu, Clara Huet, Sybille Montagne.

Décors : Jean-Michel Adam.

Lumières : Laurent Béal.

Costumes : David Belugou.

Musiques Tazio Caputo.

Une coproduction Théâtre Hébertot, Atelier Théâtre Actuel, Canal33-Le Brigadier, Studio Fact Live, MK Prod'.

Durée : 1 h 20.

Du 9 février au 5 mai 2024.

Du mercredi au samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30.

Relâche exceptionnelle le jeudi 7 mars 2024.

Représentations exceptionnelles les mardis 5 mars, 19 mars et 2 avril 2024 à 19 h.

Théâtre Hébertot, Paris 17e, 01 43 87 23 23.

>> theatrehebertot.com